Динамика и факторы экономического и социального прогресса развивающихся стран. Часть 1

Достижения, прежде всего азиатских РС, связанные с проведением политики реформ и открытости, использованием опыта и инвестиций РГ, осуществлением экспортоориентированной индустриализации и сервисизации экономики, наращиванием физического и человеческого капитала, активизацией процесса инноваций, привели к тому, что доля РС в ВВП планеты уже превысила 3/5, а в его приросте ¾.

Несмотря на осуществление странами Запада политики сдерживания экономического роста ряда стран Глобального Юга, за последнюю треть века в общемировом притоке ПИИ доля РС, которые в целом стали инвестиционно весьма привлекательными, выросла вчетверо до 2/3, а их доля в мировом экспорте высокотехнологичных товаров более чем удвоилась (на 4/5 за счет азиатских стран), достигнув 2/3 (!). Если в РГ доля взаимного товарооборота снизилась, то по РС она выросла в полтора раза почти до 3/5. Несмотря на существенный прогресс в модернизации экономики РС, укреплении их мирохозяйственных позиций, проведенный анализ показывает, что планета нуждается в новом, инклюзивном, более справедливом мировом экономическом порядке, который позволит более бедным странам, например, в АЮС, быстрее подтягиваться по уровню развития к экономически продвинутым государствам.

Группа РС намного более гетерогенна, чем РГ, о чем пойдет речь ниже. Среди РС есть более успешные и менее успешные страны. Но в целом рост всей группы РС чем дальше, тем больше определяется инновационными процессами, не только экстенсивными, но и интенсивными факторами. Несмотря на то, что проблемы экономической эволюции РС не обделены вниманием российских и зарубежных ученых (см. [Абрамова, Фитуни, 2023; Акимов, Мельянцев, 2020; Арапова, 2024; Григорьев, Жаронкина, 2024; Дерюгина, 2020; Коледенкова, 2024; Цветкова, 20212022; Acemoglu, Johnson, 2023; Gootjes et al., 2024; Rodrik, Sandhu, 2024; Stiglitz, 2025] и др.), осмысление причин и факторов феноменального экономического рывка бывших колониальных и зависимых стран требует серьезных комплексных исследований. Тем более, что это архиважно для выработки стратегии ускоренного и эффективного экономического развития РФ.

Опираясь на ряд расчетов и моделей, попробуем, не претендуя на окончательные выводы, оценить ряд долгосрочных трендов, составляющих, экономических и социальных детерминант современного экономического роста развивающихся стран.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

В отличие от РГ, число которых не превышает полусотни1, РС, которых на планете по меньшей мере втрое больше, более значительно дифференцированы по множеству характеристик и параметров. Их классификация и типологизация – тема специального исследования2. В группе РС обычно выделяются: около трех десятков богатых и не очень богатых нефтеэкспортеров и около десятка новых индустриальных стран (НИС), средний невзвешенный подушевой ВВП (ПВВП) в которых вдвое-втрое больше, чем в целом по РС3; свыше трех десятков островных финансовых офшоров, в ряде из которых ПВВП в 4–6 раз больше, чем в среднем по РС; свыше четырех десятков наименее развитых стран, средний ПВВП которых вчетверо меньше, чем в среднем по РС.

Выделяются также сверхкрупные азиатские гиганты – Республика Индия и КНР, на долю которых приходится свыше 2/5 численности населения и ВВП (в ППС) РС. При этом последняя, хотя еще числится развивающейся страной, уже приобрела многие черты инновационно развитой державы4. Быстро набирает мощь и влияние растущая коалиция стран БРИКС+ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия), на которые в 2024 г. приходилось 48% численности населения и 39% ВВП (в ППС) планеты5.

5. С учетом того, что еще двадцать стран официально подали заявку на вступление в организацию, потенциал БРИКС+ может в ближайшие годы вырасти как минимум до 3/5 численности населения мира и почти половины его ВВП. Т БРИКС+ может стать по ВВП в ППС примерно на 3/5, а по численности населения почти в 6 раз больше, чем семерка развитых государств. Рассчитано по [DataBank. World Development Indicators; Global Economic Prospects, 2025, p. 216–218].

Существует также региональное разделение РС6 на РС Восточной и Юго-Восточной Азии (РС ВАЗ; в 2023 г. 40% ВВП в ППС 2021 г. и 31% численности населения РС); Южной Азии (ЮАЗ; 16 и 28%); Ближний Восток и Северная Африка7 (БВСА; 9 и 7%); Африка южнее Сахары (АЮС; 5 и 18%); Латинская Америка (ЛА; 13 и 9%); Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА; 17 и 7%)8.

7.

8. Существует и более дробное деление РС не только на регионы, но и субрегионы. В настоящем исследовании основное внимание уделено первым пяти регионам, целиком входящим в группу стран Азии, Африки и Латинской Америки.

РС также подразделяются Всемирным банком и рядом других международных организаций на страны с низким 9, доли которых в общей численности населения РС в 2023 г. составляли соответственно примерно 10%, 84 и 6%, а средневзвешенный ПВВП в ППС 2021 г. – 2,3 тыс. долл., 14,3 тыс. и 41 тыс. долл., что было равно 4%, 24% и 68% от среднего уровня РГ10.

10. Расчеты, связанные с разделением стран на группы, произведены в соответствии с критериями Всемирного банка. Свои подходы к классификации РС и в целом стран мира есть у МВФ и ПРООН. Последняя известна, в частности, тем, что ежегодно рассчитывает известный индекс человеческого развития (ИЧР). ПРООН выделяет страны с очень высоким, высоким, средним и низким уровнем человеческого развития.

Если коэффициент вариации11 показателя ПВВП по группе РГ и в 1980, и в 2023 гг. составлял 37%12, то по РС он, хотя и сократился почти вдвое (с 202 до 106%), был многократно больше. Относительный разрыв в уровнях ПВВП в 1980 г. между Швейцарией (55,1 тыс. долл. в ППС 2021 г.) и Мальтой (14,1 тыс. долл.) и в 2023 г. между Люксембургом (132,4 тыс.) и Грецией (36,3 тыс. долл.) – 3,9–3,6 раза – в целом невелик по сравнению с ситуацией в РС. В последних он на два порядка (!) больше. При этом, не исключено, что, судя по имеющимся данным, в рассматриваемый период разрыв между крайними значениями ПВВП внутри группы РС сократился13 – с более 300 до примерно 130 раз (в 1980 г. в ОАЭ и Уганде 191 тыс. и 0,6 тыс. долл.; в 2023 г. в Катаре и Бурунди 115 тыс. и менее 0,9 тыс. долл. в ППС 2021 г.)14.

k = {[Σ(yi -ỹ)2]n-1}0,5·(ỹ-1)·100

, (%), где k – коэффициент вариации, yi и ỹ – соответственно i-й элемент и среднее арифметическое значение выборки, n – объем выборки.

12. Если коэффициент выше 33%, то совокупность считается неоднородной.

13. Точность показателей по РС за последние десятилетия выросла, но по-прежнему оставляет желать лучшего. А по ряду весьма бедных из них надежные данные вообще отсутствуют.

14. Рассчитано по [DataBank. World Development Indicators; IMF Data; UNCTAD. Data Centre].

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ДИНАМИКА И ПРОПОРЦИИ РАЗВИТИЯ

Примерно тысячу лет назад ряд ныне развивающихся стран, а тогда, по меркам того времени, экономически продвинутых стран, таких как Китай, Индия и Египет, перегоняли экономически и культурно отсталые страны Западной Европы по уровню ПВВП в 1,5–2 раза, а по ИЧР – вдвое-втрое [Мельянцев, 2023(1), с. 9]. В дальнейшем, вследствие ряда причин, которые до сих пор активно анализируются и обсуждаются многими исследователями, страны Востока и Юга не сумели преодолеть мальтузианские негативные факторы и испытали, как считается, более серьезные социально-политические шоки, чем страны и народы Западной Европы, связанные с масштабными военными вторжениями и разрушениями производительных сил15.

Странам Западной Европы и Японии, находящихся на окраинах евразийской ойкумены, как известно, повезло больше. Развитие в странах Запада и несколько позже в Японии рыночных отношений, капитализма, осуществление индустриализации и ограбление ими почти всей другой части мира, которую они превратили в свою колониальную и полуколониальную периферию, привели к тому, что разрыв между ними и странами Востока16 и Юга по уровню подушевого ВВП вырос с минимального в 1500 г. до полуторакратного в 1800 г. и четырех-пятикратного в 1950 г. (рис. 1).

Источник: рассчитано по [DataBank. World Development Indica-tors, 2024; Global Economic Prospects, 2025, p. 5, 215–218; Мельянцев, 2023(2), с. 6; Мэддисон, 2012, с. 576–577].

Со времени получения независимости странами ЛА, Азии и Африки прошло уже много лет – соответственно двести и 80–60 лет. Напомним, что ныне развитые государства за срок, равный жизни двух-трех поколений людей, превратились из аграрной полупериферии в развитые. Чего не скажешь про подавляющее большинство РС, из которых за последние десятилетия стали развитыми не более 1/10 их общего числа, в т.ч. не более 3–5% из числа афро-азиатских и латиноамериканских стран.

Тем не менее с середины прошлого столетия РС, при всех сбоях и попятных движениях, в целом активно идут вперед. В этом прежде всего особая заслуга нескольких десятков РС Азии (РС АЗ)17, которые более или менее последовательно стали проводить прагматичные экономические и социальные реформы и, опираясь на опыт, технологии, привлечение капиталов не только РГ, но и более продвинутых РС, в т.ч. Китая, Индии, Бразилии, а также СССР/РФ, осуществлять политику индустриализации по типу экспортоориентированного импортозамещения, доказавшую свою эффективность, в частности, в азиатских НИС и КНР. Вместе с тем такие регионы РС, как ЛА, БВСА и АЮС, располагая солидными природными ресурсами, вписались не без участия ТНК из РГ в МРТ как экспортеры слабо обработанного сырья, что в немалой мере, как будет показано ниже, негативно сказалось на динамике их экономического роста.

По нашим расчетам, за последние два десятилетия с небольшим РС смогли в целом потянуться к РГ и по индексу экономической свободы18, и по показателю качества основных институтов19. В 2023 г. разрыв сократился до 2,1 и до 37 балов соответственно.

19. Исчислено по [DataBank. Worldwide Governance indicators].

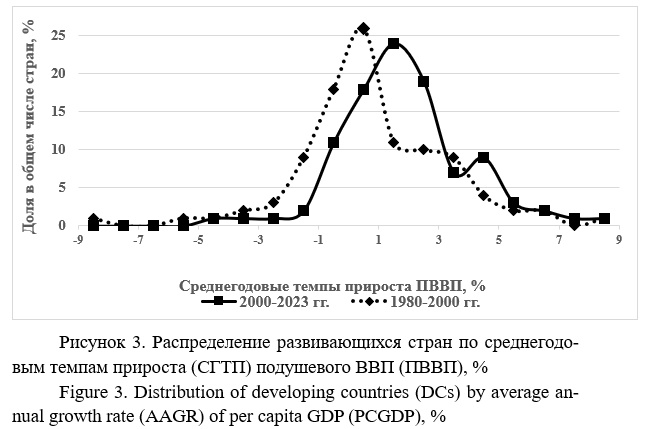

Рассчитав долгосрочную динамику ПВВП в ППС 2021 г. по примерно двум сотням стран мира, , что средний невзвешенный показатель годового темпа прироста ПВВП по РГ сократился примерно на четверть – с 2,2% в 1980–2000 гг. до 1,6% в 2000–2023 гг., а по РС, он, наоборот, вырос в 2,4 раза – с 0,8 до 1,9%. Если доли РГ со среднегодовым темпом прироста (СГТП) ПВВП более 2% и от 1 до 2% уменьшились в 2000–2023 гг. по сравнению с 1980–2000 гг. в 1,9 и 1,7 раза, а доля РГ с СГТП ПВВП менее 1% увеличилась соответственно почти в 8 раз, то в целом по группе РС обнаружилась обратная тенденция. Доля РС с СГТП ПВВП менее 1% сократилась соответственно почти вдвое, и увеличились доли РС с показателем от 1 до 2% и более 2% – соответственно более чем вдвое и в полтора раза (см. рис. 2 и 3).

Источник: рассчитано по [DataBank. World Development Indica-tors, 2024; IMF Data, 2024; UNCTAD. Data Centre, 2024]. Примечание. За 1980–2000 гг. использованы данные по 30 стра-нам, за 2000–2023 гг. – по 38 странам.

Источник: рис. 2. Примечание. За 1980–2000 гг. использованы данные по 144 стра-нам, за 2000–2023 гг. – по 164 странам.

В результате, судя по рис. 1, относительный разрыв в уровнях ПВВП в целом между РГ и РС, выросший с 1950 по 2000 г. с 4,6 до 7,1 раза, сократился к 2024 г. еще масштабнее, чем до этого вырос, – до 4,1 раза в течение вдвое более короткого исторического срока. При этом, если для ЮАЗ и РС ВАЗ, основных драйвер роста экономики РС, в 1980–2024 гг. рассматриваемый показатель уменьшился соответственно в 2,4 и 5,4 раза до примерно 7 и 3 раз, то в ЛА, БВСА и АЮС он, напротив, увеличился в 1,5–2 раза. Особенно резко это произошло в Субсахарской Африке, в которой СГТП ПВВП был в целом за последние сорок с лишним лет многократно ниже, чем в РГ и других регионах РС. Если в 1980 г. ее ПВВП был примерно в 7 раз меньше, чем в среднем по РГ, то в 2024 г. уже в 14 раз.

Абсолютный разрыв в уровнях ПВВП между РГ и РС (рис. 1) с 1950 г. продолжал нарастать, хотя и затухающими темпами: в 1950–1980 гг. втрое, в 1980–2024 гг. менее чем вдвое. При этом в 1980–2024 гг. он увеличился для РС АЗ заметно меньше (в 1,6 раза), чем для других РС20 (ДрРС) – в 2,3 раза.

Соответственно доля РС в приросте глобального ВВП выросла с менее 1/3 в 1800–1950 гг., до немногим более 2/5 в 1950–2000 гг. и примерно ¾ в 2000–2024 гг., втрое превысив параметр по РГ21.

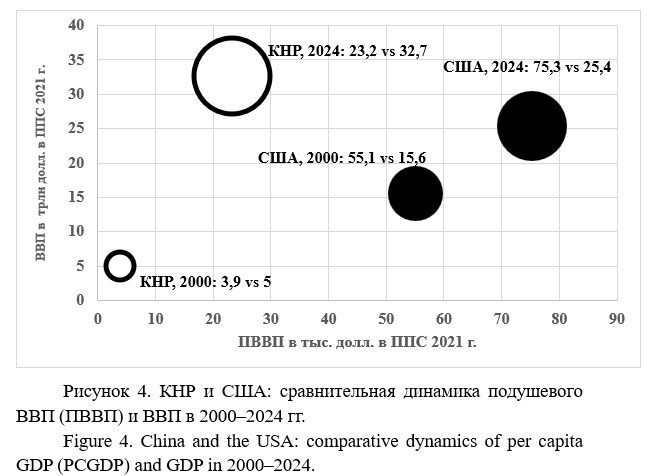

В условиях существенного увеличения доли Китая в приросте мирового ВВП (с 1% в 1800–1950 гг. до 3% в 1950–1980 гг., 11% в 1980–2000 гг. и 29% в 2000–2024 гг.)22 и ее заметного уменьшения у слабеющего лидера мировой экономики – США (соответственного с 1/3 до 1/5, 1/5 и 1/10), а также уже существенного превосходства Китая над США по объему ВВП (в ППС, рис. 4) обострились американо-китайские геоэкономические и политические противоречия, США стали активно применять санкции и ограничения для сдерживания роста своего основного глобального конкурента.

Рассчитано по источникам к рис. 1. Примечание. На рисунке после года первое число – ПВВП, второе – ВВП.

Вследствие ряда факторов, в т.ч. снижения в последние два с лишним десятилетия в группе ДрРС (АЮС, БВСА и ЛА) качества основных экономических и социально-политических институтов, в целом более быстрого их демографического роста23, более высокого уровня инфляции24, существенной зависимости их экономик от нестабильности условий внешней торговли25 при доминировании в экспорте сырьевых отраслей, коэффициент волатильности роста ПВВП в среднем по ДрРС был 1981–2023 гг. в целом почти на порядок (в 9–10 раз) больше, чем в РС АЗ26. Учитывая, что повышенная нестабильность воспроизводственного процесса, помимо прочего, уменьшает и желание инвесторов производить капиталовложения, сказанное не могло не сказаться на существенной разнице в динамике их ПВВП27.

24. Судя по имеющимся данным МВФ, СГТП потребительских цен в 2005–2023 гг. в РС АЗ (3,9%) был более чем вдвое меньше, чем в среднем по ДрРС (8,4%; в ЛА 6,6%, в странах БВСА и АЮС 9,3–9,4%). Рассчитано по [World Economic Outlook, 2024, p. 145].

25. Судя по данным ЮНКТАД, коэффициент стандартного отклонения изменения индекса чистых бартерных условий внешней торговли (соотношение экспортных и импортных цен) в 2006–2022 гг. в РС АЗ (4 проц. пункта) был более чем в 2,5 раза меньше, чем в ДрРС (10,7 проц. пункта; в ЛА 6 проц. пунктов, в странах БВСА 12, в АЮС 14 проц. пунктов). Рассчитано по [UNCTAD. Data centre].

26. Рассчитано по источникам к рис. 1, [Мельянцев, 2023(2), с. 6, 9].

27. Используя параметры простейшей однофакторной регрессионной модели, несложно подсчитать, что, при прочих равных условиях, существенное отставание ДрРС (АЮС, БВСА и ЛА) от РС АЗ по СГТП ПВВП в 1980–2023 гг. почти на 9/10 могло быть вызвано фактором их многократно более высокой нестабильности роста подушевого ВВП.

Уточняя результаты ранее проведенного исследования [Мельянцев, 2023(2), с. 6], подчеркнем, что интенсивная модернизация прежде всего в РС АЗ привела к тому, что в целом РС в 1980–2023 гг. опережали РГ по СГТП ВВП почти вдвое (4,2% vs 2,2%), в т.ч. почти втрое в сельском хозяйстве (3% vs 1,1%) и индустриальном секторе (4% vs 1,5%) и примерно вдвое в сфере услуг (4,5% vs 2,4%). А РС АЗ обгоняли по этим параметрам ДрРС: соответственно по ВВП – более чем вдвое (6,3% vs 2,8%), в сельском хозяйстве ~ в 1,3 раза (3,3% vs 2,5%), в индустриальном секторе – втрое (7,1% vs 2,4%), в сфере услуг – более чем вдвое (7,1% vs 3,2%)28.

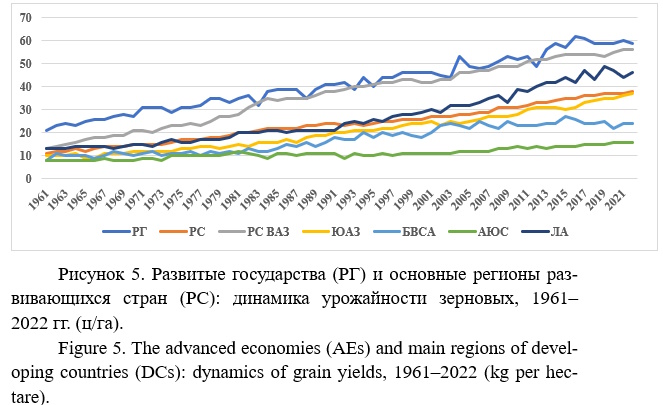

Примечательно, что в результате проведения аграрных реформ и повышения степени оснащения сельского хозяйства агротехническими средствами в целом по РС урожайность зерновых за последние 60 с лишним лет выросла больше, чем в РГ. По этому параметру РС, в которых она в начале 1960-х гг. была вдвое меньше, чем в РГ, достигла в начале 2020-х гг. 2/3 от уровня последних (рис. 5). Однако если по РС ВАЗ показатель практически сравнялся с РГ (56 vs 59 ц/га), то в АЮС, в которой относительный уровень использования удобрений и сельскохозяйственной техники29 был соответственно более чем в пять и десять раз меньше, чем в РГ [DataBank. World Development Indicators], урожайность зерновых оказалась ниже почти вчетверо, чем в РГ и РС ВАЗ, почти втрое, чем в ЛА, более чем вдвое, чем в среднем по странам БВСА и в полтора раза меньше, чем в ЮАЗ.

Составлено по источникам к рис. 1.

Уточняя результаты ранее проведенного исследования [Мельянцев, 2023(2), с. 11–12], нам удалось установить, что в целом по РС в 1980–2023 гг. СГТП сдвигов в отраслевых пропорциях распределения ВВП в неизменных ценах оказался не менее существенным, чем в РГ (0,3%)30. При этом в РС АЗ, активно проводивших индустриализацию, рассматриваемый параметр (0,9–1,0%) был более чем втрое выше, чем в РГ и ДрРС, а доля индустриального сектора31 в ВВП не понизилась, как в РГ и ДрРС (на 7 проц. пунктов – соответственно до 22 и 32%), а выросла в среднем на 9 проц. пунктов до 35% (в РС ВАЗ до 39% и в ЮАЗ до 26%).

J = {[(100 +∑i=1n|Ait - Ai0|)/100] 1/Δt- 1} *100

, %, где Ai – доля сектора в ВВП в проц. пунктах в начальном или конечном моментах периода (0, t), n – число соответствующих секторов.

31. Включает обрабатывающую, добывающую промышленность и строительство.

Почти двукратное опережение развивающимися странами развитых по СГТП ВВП в 1980–2023 гг. объясняется на ½, 1/3 и 1/6 – более высокими вкладами в экономический рост соответственно индустриального сектора, сферы услуг и сельского хозяйства у РС по сравнению с РГ. Этот расчет корреспондирует с тем фактом, что в РГ в рассматриваемый период доля обрабатывающей промышленности (ОП) в ВВП32 сократилась более чем в три раза больше (на 11 проц. пунктов, с 24 до 13%), чем в целом по РС (на 3 проц. пункта, с 23 до 20%). При этом, однако, РС сильно дифференцированы по динамике доли ОП в ВВП. Например, в АЮС показатель упал почти на 2/5 до 11%, оказавшись меньше на 2/5, чем в ЛА (18%) и почти на 3/5 – чем в РС ВАЗ (25%)33.

33. Рассчитано по источникам к рис. 1.

Между тем по основным регионам РС существует весьма значимая и высокая корреляционная связь между динамикой подушевого производства в ОП и ростом ПВВП34. Расчет по несложной однофакторной регрессионной модели показывает, что, при прочих равных условиях, в 1980–2023 гг. значительное отставание АЮС, региона БВСА и ЛА по СГТП ПВВП (0,1%; 1,1; 0,8%) от РС ВАЗ и ЮАЗ (5,6 и 3,7%) могло быть вызвано на 80–90% их отставанием по СГТП подушевого производства в ОП (соответственно 1,3%; 1,1; 0,4% vs 6,1 и 4,2%)35.

35. Рассчитано по источникам к рис. 1.

Резюмируя, подчеркнем, что в последние четыре с небольшим десятилетия на планете произошла крупная экономическая трансформация, означающая серьезное ослабление позиций РГ и их заметное усиление у стран Глобального Юга. В 1980–2023 гг. доля РС в ВВП36 выросла примерно с 2/5 до 3/5. При этом их доля увеличилась в сельскохозяйственном производстве мира с 85 до 92%, в полтора раза в его индустриальном секторе – с 47 до 71% и почти на 2/3 в сфере услуг – с 33 до 54%.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Внешнеэкономические факторы, связанные с углублением международного разделения труда, трансграничным движением товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, знаний, технологий, информации, оказывали и оказывают существенное, но неоднозначное воздействие на экономическую модернизацию РС. Результат этого воздействия в последние десятилетия во многом зависел как от качества их институтов и характера осуществляемых экономических стратегий, так и ряда серьезных внешнеэкономических, геополитических и иных шоков (например, от последствий пандемии COVID-19).

Проведение КНР и рядом других быстро модернизирующихся РС политики реформ и открытости привело в целом к увеличению доли притока ПИИ в ВВП, которая в целом по РС с начала 2000-х гг. стала выше, чем по РГ. Последние, во многих отраслях которых ряд весьма значимых издержек производства оказался в целом выше, чем по РС, а маржинальная эффективность капиталовложений ниже, чем у РС, в тенденции стали менее привлекательны для ПИИ.

Несмотря на то, что в отношении ряда РС США и их союзники с 2010-х гг. активизировали политику сдерживания и санкций, доля притока ПИИ в ВВП в РС в 2023 г., хотя и снизилась по сравнению с 2000-ми гг., была втрое выше, чем по РГ (2,1% vs 0,7% ВВП, в Африке 1,9%, в ЛА 3 и в РС АЗ 2% ВВП). Доля РС в общемировом притоке ПИИ выросла с 17% в 1990 г. до 65% в 2023 г., в т.ч. по Африке с 2 до 4%, по ЛА – с 4 до 15% и особенно сильно по РС АЗ – с 11 до 46%37.

Накопленный объем ПИИ в экономику стран мира (в % от ВВП) заметно вырос: с 6% в 1980 г. до 22% в 2000 г. и 47% в 2023 г., в т.ч. по РГ – соответственно с 5 до 21 и 53% и по РС – с 11 до 25 и 38% (в т.ч. до 38% в Африке, 45% в ЛА и 37% ВВП в РС АЗ). При этом доля РС от общемирового показателя накопленного объема ПИИ увеличилась с немногим более 1/5 до немногим менее 1/3. Четверть всех накопленных в мире ПИИ в 2023 г приходилась на РС АЗ38.

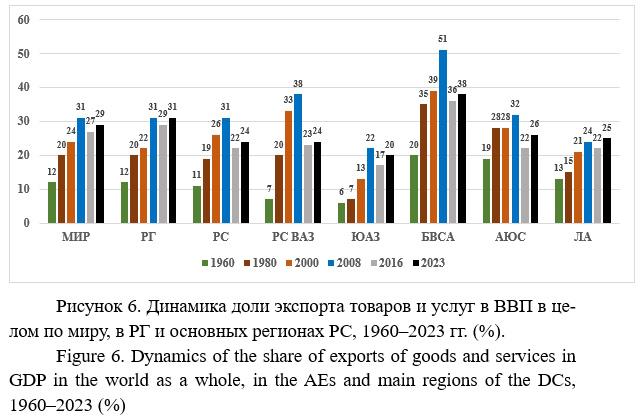

Существенный приток ПИИ, заметное снижение тарифов на импортируемые товары39, а также применение других инструментов по активизации внешнеэкономических связей привели к тому, что в целом по как по РГ, так и РС значительно (в 1960–2008 гг. в 2,5–3 раза) выросла доля экспорта товаров и услуг в ВВП, достигнув почти 1/3, в РС ВАЗ почти 2/5, а в среднем по странам БВСА ~ ½ (рис. 6, а также [Мельянцев, 2023(1), с. 11]).

Однако резкое торможение роста экономики в РГ, введение ими против ряда РС многочисленных санкций и торговых ограничений привели к тому, что, судя по рассматриваемым данным, прежде всего касающимся РС, на смену глобализации пришла частичная деглобализация и фрагментация мировой экономики. Больше всего доля экспорта товаров и услуг просела по РС ВАЗ (в 2008–2023 гг. более чем на 1/3 – с 38 до 24% ВВП) вследствие того, что в КНР она сократилась почти вдвое – с 34–35 до 19–20%.

Составлено по источникам к рис. 1.

Уточняя ранее сделанный вывод [Мельянцев, 2023(1), с. 11–12], подчеркнем, что ослабление позиций РГ в мировом хозяйстве и их усиление по РС выразились в том, что, во-первых, доля последних в общем объеме мирового экспорта товаров и услуг в 1980–2023 гг. увеличилась с 1/3 до 2/5 (доля РС АЗ выросла с 4 до 19%, а ДрРС, напротив, сократилась с 29 до 21%). Во-вторых, хотя доля взаимного товарооборота РГ в 2000–2023 гг. снизилась с 75 до 67%, по РС она выросла с 38 до 56% [UNCTAD. Data Centre]. Так что и РГ, и РС во внешнеторговом смысле уже в определенной мере обособлены.

В товарном экспорте РС доля готовых изделий почти удвоилась, а их доля в мировом экспорте этих товаров почти утроилась, увеличившись примерно с 1/5 до 3/5. При этом по доле высокотехнологичных товаров в экспорте готовых изделий РС уже догнали РГ: у тех и других в среднем за 2018–2022 гг. этот параметр оказался на уровне 21–22%. Однако, если по РС ВАЗ он был примерно на 2/5 выше (30–31%40), то в ЛА и ЮАЗ составлял соответственно 14 и 10%, а по БВСА и АЮС всего 5–6%.

На примере важнейших регионов РС хорошо просматривается высокая степень связи между высокими темпами прироста ПВВП и достижениями в наращивании экспорта обработанных и высокообработанных товаров41. Расчет по несложной однофакторной регрессионной модели показывает, что, при прочих равных условиях, в 1980–2023 гг. значительное отставание АЮС, региона БВСА и ЛА по СГТП ПВВП от РС ВАЗ и ЮАЗ могло быть вызвано на 70–90% их отставанием по СГТП экспорта готовых изделий (соответственно 2,3%; 3,6; 5,5% vs 10,3 и 8,1%)42.

42. Рассчитано по источникам к рис. 1.

Развитие внешнеэкономических связей РС проявляется также в нарастании миграционных потоков из РС в РГ и из РС в РС (доля мигрантов в общей численности населения мира выросла с 2,3% в 1970 г. до 2,8% в 2000 г. и 3,6% в 2020 г., а также увеличении охваченности населения интернетом. Доля населения, пользующаяся широкополосным интернетом, выросла в 2010–2023 гг. в целом по миру в 2,4 раза (с 7,6% до 18,6%), в РГ – в полтора раза (с 24 до 37%), а в целом по РС – в 4,4 раза (с 3,4% до 15%). При этом, если в АЮС этот показатель не превышает 1%, а в ЮАЗ 4%, то в КНР он уже на уровне наиболее экономически продвинутых стран мира – 44–45%43.

Хотя в последние 10–15 лет в основном в результате обострения геоэкономического и политического противостояния между двумя крупнейшими державами – США и КНР – возник феномен частичной фрагментации мировой экономики, в целом с последней четверти прошлого столетия значительно вырос уровень экономической глобализации как в РГ, так и РС. По данным [KOF Globalisation Index], не все, но многие из последних, сумевшие сформировать достаточно конкурентоспособные экономические механизмы / системы, в т.ч. КНР (в которой, судя по имеющимся данным, показатель экономической глобализации вырос с 13% в 1980 г. до 37% в 2021 г.), Индия (с 16 до 39%), Индонезия (с 31 до 38%), Турция (с 16 до 50%), Вьетнам (с 34 до 60%), в целом заметно выиграли от углубления МРТ и усиления внешнеэкономических связей.

Судя по данным по 147 развитым и развивающимся странам (рис. 7), по которым была сопоставимая информация, коэффициент корреляции между уровнем экономической глобализации и ПВВП, который в 1980 г. был, хотя и позитивным и статистически значимым, но весьма слабым (R = 0,30; p < 0,01), вырос к 2021 г. вдвое (R = 0,61; p < 0,01).

Примечание: рассчитано по источникам к рис. 1 и [KOF Globali-sation Index, 2024] по 147 странам мира.

Однако, как отмечалось выше, нарастание в мире экономических и социальных противоречий и осуществление странами Запада политики сдерживания экономического роста ряда стран Глобального Юга, привело к торможению темпов прироста индекса экономической глобализации (ИЭГ). По имеющимся данным, его СГТП по РГ, который в 1970–2000 гг. достигал 1,1%, сократился до 0,9% в 2000–2010 гг. и 0,4% в 2010–2021 гг. В целом по РС замедление его роста оказалось еще более крутым – соответственно с 1,3% до 0,7 и 0,3% – во многом из-за сильного торможения после быстрого роста в ряде крупных РС, в т.ч. в КНР, в которой СГТП ИЭГ снизился соответственно с 4,1% до 1,6% и -1,8%44.

Статистически значимый, но невысокий положительный показатель корреляционной связи между приростом ИЭГ и СГТП ПВВП по 118 РС, по которым была сопоставимая информация за 1980–2021 гг. (p < 0,01; R = 0,28), может свидетельствовать о том, что, хотя объективно усиление экономической интеграции стран мира – существенный фактор их экономического прогресса, планета нуждается в новом, инклюзивном, более справедливом мировом экономическом порядке, который позволит более бедным странам, например, в АЮС, быстрее подтягиваться по уровню развития к экономически продвинутым государствам.

Окончание в журнале «Восток (Oriens)». № 3, 2025 г.

![Источник: рассчитано по [DataBank. World Development Indica-tors, 2024; Global Economic Prospects, 2025, p. 5, 215–218; Мельянцев, 2023(2), с. 6; Мэддисон, 2012, с. 576–577]. Источник: рассчитано по [DataBank. World Development Indica-tors, 2024; Global Economic Prospects, 2025, p. 5, 215–218; Мельянцев, 2023(2), с. 6; Мэддисон, 2012, с. 576–577].](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/108968/рисунок_1.jpg)

![Источник: рассчитано по [DataBank. World Development Indica-tors, 2024; IMF Data, 2024; UNCTAD. Data Centre, 2024]. Примечание. За 1980–2000 гг. использованы данные по 30 стра-нам, за 2000–2023 гг. – по 38 странам. Источник: рассчитано по [DataBank. World Development Indica-tors, 2024; IMF Data, 2024; UNCTAD. Data Centre, 2024]. Примечание. За 1980–2000 гг. использованы данные по 30 стра-нам, за 2000–2023 гг. – по 38 странам.](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/108968/рисунок_2.jpg)

![Примечание: рассчитано по источникам к рис. 1 и [KOF Globali-sation Index, 2024] по 147 странам мира. Примечание: рассчитано по источникам к рис. 1 и [KOF Globali-sation Index, 2024] по 147 странам мира.](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/108968/рисунок_7.jpg)

2. В 1970–1990-е гг. огромный вклад в разработку этой темы внесли известные советские и российские ученые Л.А. Фридман, В.Л. Шейнис, Г.К. Широков, А.Я. Эльянов, В.А. Яшкин и др.

3. Некоторые из ранее числившихся как новые индустриальные страны / экономики стали уже развитыми. Характерен пример Республики Корея. В середине 1950-х гг., сразу после Корейской войны, ее ПВВП в ППС 1990 г. был ниже, чем у четверти африканских стран, бывших тогда колониями. Десятилетия упорного труда и последовательного осуществления экспортоориентированной индустриализации превратили ее в мощную промышленно развитую державу с крупным научно-инновационным потенциалом, в которой ПВВП в 2024 г. (в ППС 2021 г.) оказался выше, чем в бывшей метрополии – Японии – более чем на 10% [Maddison, 2003, pp. 184, 218–224; DataBank. World Development Indicators].