Древнейшие оловянные бронзы на Северо-Западном Кавказе. Новые данные

Олово в качестве легирующей добавки имеет определенные преимущества перед мышьяком – оно может сообщить сплаву больше прочности, твердости, жидкотекучести и никогда не меняет исходного состава. При содержании 2% олова цвет бронзы красноватый и близок цвету чистой меди; 5% делает бронзу золотистой, 10-15% – еще более желтой; 20-25% вызывают появление серого оттенка; при 30-35% бронзы становятся серебристо-серыми. Закономерности изменения свойств и цвета оловянных бронз в зависимости от состава одинаковы в любых технологических условиях [Равич, 1983, с. 138; Равич, Рындина, 1984, с. 122].

На Северный Кавказ оловянные бронзы начинают проникать приблизительно с середины III тыс. до н.э. Спектральным анализом они выявлены в материалах среднего – начала позднего бронзового века таких могильников, как Гатын-Кале, Гинчи, Малый Харсеной, Бельты, Эгикал и некоторых других [Черных, 1963; Гаджиев, 1969; Кореневский, 1980; 1986; Марковин, 1982; 1995; Каменский, 1990]. Все эти памятники расположены в восточной части Северного Кавказа и тяготеют к гористой местности. Олово в концентрациях от 11 до 22% зафиксировано в металле около 100 предметов, полученных с применением ковки. Преобладают височные кольца. Есть также браслеты, булавки, колпачки, пронизь и несколько орудий (наконечники копий, топор, кинжал). Подавляющее большинство предметов, кроме олова, содержало лигатуру мышьяка (до 3%) или её следы, иногда вместе с ними и без мышьяка – свинец (до 5%). В целом ранние оловянные бронзы Северо-Восточного Кавказа сравнительно многообразны по содержанию олова, спектру вещевых категорий, дополнительным компонентам сплавов.

На Северо-Западном Кавказе оловянные бронзы в могильниках и слоях поселений среднего бронзового века не выявлены. Преобладание мышьяковых бронз в регионе наблюдается вплоть до рубежа II – I тыс. до н.э. [Черных, 1966, c. 81]. В этом плане он демонстрирует отставание по сравнению не только с северо-восточной частью Кавказа, но и с Закавказьем, где сплавы с оловом появляются в III и доминируют все II тыс. до н.э. [Chernykh, 1992, p. 170, 346-347].

Первым своеобразный путь развития Северо-Западного Кавказа отметил А.А. Иессен, выделивший на его территории Прикубанский очаг металлургии и металлообработки (далее ПОММ) эпохи поздней бронзы. Очаг характеризовался исключительно находками из кладов металлических изделий и датировался XI (или XII) – VII в. до н.э. [Иессен, 1951, с. 120]. Работа А.А. Иессена породила миф о так называемой «прикубанской культуре», которую, начиная с работ Е.И. Крупнова [Крупнов, 1957, с. 79, 96-98; Крупнов, 1960, с. 82, 84-86], отечественные и зарубежные исследователи помещали на Северо-Западном Кавказе [Марковин, 1960, с. 71 и сл.; Нечитайло, 1978, с. 139; Алексеева, 1971, с. 71]. Выраженных индивидуальных черт, помимо определенного набора бронзовых изделий, эта культура не имеет.

Наиболее последовательным сторонником существования ПОММ является В.С. Бочкарев, который вслед за А.А. Иессеном рассматривал его как локальное производственное объединение, в котором сочетаются местные архаические традиции и новые черты, идущие от высокоразвитой кобанской металлургии [Бочкарев, 1996, с. 96]. На основании анализа новых материалов в ПОММ были выделены две хронологические группы, названные по соответствующим кладам Ахметовской и Бекешевской. Первая датирована сабатиновским этапом (XV-XIII вв. до н.э.), вторая – белозерским (XII-X вв. до н.э.) [Бочкарев, 1996, с. 97].

В 2003 г. А.Л. Пелих в своей диссертационной работе собрал и картографировал 320 предметов, относящихся в рамках ПОММ к трем хронологическим группам [Пелих, 2003, 2003а]. Для первой, Ахметовской группы раннесабатиновского времени, был предложен хронологический диапазон XVI – XIV вв. до н.э., для второй, Удобненской (сабатиновское и раннебелозерское время), – XIV – середина XI вв. до н.э. Третья Бекешевская группа в целом соответствует белозерскому этапу, который датирован в пределах XII – середины IX вв. до н.э. [Пелих, 2003а, с. 17-18]. Данные по химическому составу изделий ПОММ показывали господство сплавов с лигатурой мышьяка, а олово прослежено всего у 15% изделий, которые за одним исключением происходят из клада у ст. Упорная, датированного позднесабатиновским временем. Сплавы с лигатурой олова А.Л. Пелих считал в ПОММ предположительно импортными [Пелих, 2003, c. 197].

В Закавказье к рассматриваемой нами территории ближайшими памятниками бронзового века, в металле которых зафиксировано олово, являются дольмены у сс. Верхняя Эшера и Отхара в Абхазии [Кореневский, 1983]. Слой Эшерских дольменов с находками изделий из оловянных сплавов сейчас датируется первой половиной – серединой II тыс. до н.э. [Скаков, 2009, с. 150]. Сами эти предметы (височные кольца, спиральки, браслет) имеют более широкие хронологические рамки бытования.

Недавно полученные данные меняют представление о древнейших оловянных бронзах на Северо-Западном Кавказе. Первые материалы были добыты А.Д. Резепкиным в 2009-2011 г. после раскопок в Майкопским районе могильника Шушук, состоящего из дольменов, вероятно, использованных вторично. В дольменах найдено несколько десятков металлических изделий и большое количество керамики эпохи поздней бронзы. К материалам этого могильника мы еще будем обращаться.

В 2016-2019 гг. в 1,5 км от дольменного могильника Шушук Кавказской археологической экспедицией Государственного музея Востока у пос. Победа Майкопского района был открыт и исследуется по настоящее время археологический комплекс Шушук. Этот комплекс уже можно считать эталонным мегалитическим памятником постдольменного типа, охватывающим значительный период своего существования, от раннего этапа средней бронзы (XXVIII-XXVII вв. до н.э.) до финала бронзового века (XIII-XII вв. до н. э.). В него входят некрополи средней и поздней бронзы, поселение конца эпохи бронзы. Характерной особенностью могильника при разнообразии погребальных конструкций являются ящики-рамы, в которых используются плиты разобранных дольменов.

На материалах раскопок памятника разработана следующая хронологическая схема: период Шушук-I (средний бронзовый век с двумя подпериодами); период Шушук-II (поздний бронзовый век I); период Шушук-III (поздний бронзовый век II, финальная бронза) [Эрлих, Годизов, 2020, с. 161-164; Эрлих, Гак, Клещенко, в печати]. К периоду Шушук-II также относится погребение с частичной кремацией, исследованное Кавказской экспедицией музея Востока в 2017 г. в Гавердовском могильнике на окраине Майкопа. По объектам всех трех периодов получена серия радиоуглеродных дат.2 Анализ металлических изделий позволил установить, что в периоды Шушук-I и Шушук-III использовались только мышьяковые бронзы. Металл периода Шушук-II разнообразнее, с явным преобладанием оловянных бронз.3 Приведем краткую информацию об объектах, в которых найдены предметы из сплавов с лигатурой олова.

3. Определения химического состава металла и минералов из раскопок археологического комплекса Шушук выполнены в Центре коллективного пользования «Центра исследований минерального сырья и состояния окружающей среды» Южного федерального университета к.г-м.н. Ю.В. Поповым.

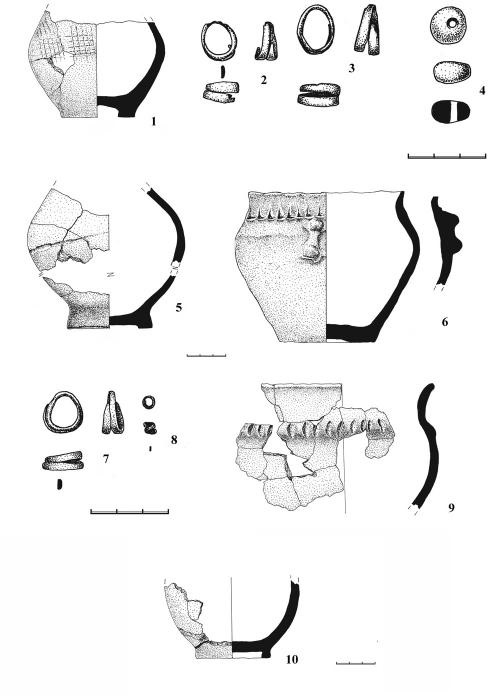

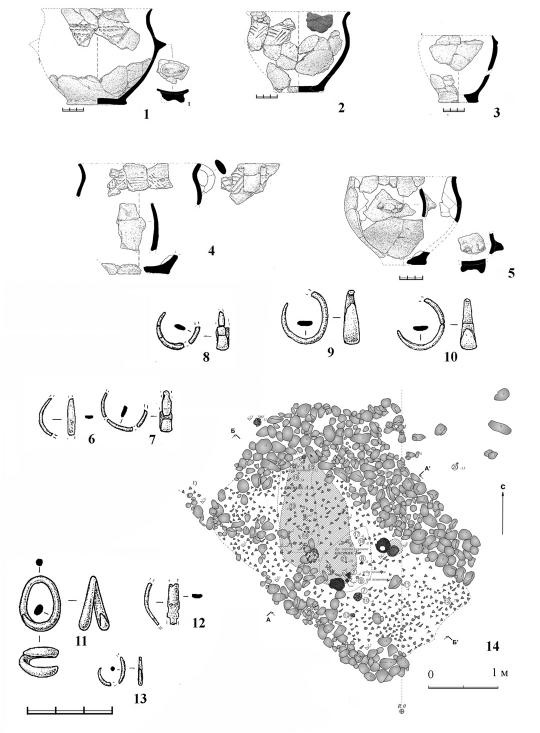

Объект «Шушук-новый 48». Объект представлял собой задернованную кругообразную каменную наброску высотой 1,3 м и диаметром 15 м. В центре насыпи прослеживалась относительно свежая грабительская воронка. Как оказалось, она разрушила погребение, находившееся на уровне древней дневной поверхности. В то же время яма грабителей, в заполнении которой обнаружены человеческие кости и сурьмяная пронизка, не задела скопление из сосудов и двух височных колец. Судя по ним, наиболее вероятна юго-западная ориентировка погребенных. В скоплении керамики находились фрагменты двух лепных горшков на кольцевом поддоне, один из которых украшен сетчатым орнаментом (рис. 1, 1, 5), плоскодонный горшок с ложной ручкой – вертикальным налепом (рис. 1, 6), каменная бусина (рис. 1, 4). Височные кольца однотипны (рис. 1, 2, 3). Они овальные, свернуты в 1,5 оборота из узких пластин с приостренными концами. В меди одного, диаметром 1,7 см, выявлена примесь олова (0,59%). Другое кольцо, диаметром 1,5 см, оказалось полностью корродированным. По кости человека из погребения 1 получена радиоуглеродная дата (IGANAMS 7664) 3260±20 BP – cal BC 1612-1497 с вероятностью 2σ (95,4%).

Рис. 1. Археологический комплекс Шушук. Инвентарь погребений. 1–6 (Шушук-новый 48); 7–10 (Шушук-70, погребение 1). 1, 5, 6, 9, 10 – керамика; 2, 3, 7, 8 – бронза; 4 – камень

Объект Шушук-70 состоял на учете в Управлении охраны памятников Адыгеи, как подкурганный дольмен. На момент исследования он представлял собой практически ровную поверхность со снятым плодородным слоем, что обусловило его раскопки по квадратной сетке. Объект содержал два погребения. В центре сетки квадратов выявлено погребение 1. Оно находилось в неглубокой карстовой промоине неправильной прямоугольной формы, вытянутой по линии северо-восток – юго-запад. Внутри ямы обнаружена имитация каменного ящика. На северо-востоке лежала часть хорошо обработанной дольменной плиты, на севере – несколько крупных камней известняка, на юго-западе и юго-востоке прослежены следы деревянных досок. Кости одиночного погребенного практически полностью истлели. Лишь несколько обнаруженных зубов указывают на его юго-западную ориентацию. В районе головы покойного обнаружены фрагменты двух лепных горшков (рис. 1, 9, 10), один из которых имел кольцевой поддон, другой – валик, орнаментированный ногтевыми вдавлениями. Рядом с сосудами найдено пластинчатое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 1, 7). Форма в плане у него близка к овалу, диаметр 1,6 см, в составе металла – около 6% олова. В заполнении ямы находился также фрагмент (?) спиральной пронизки, состоящий из двух витков бронзовой ленты, диаметром 0,4 см (рис. 1, 8). По кости человека из погребения 1 (IGANAMS 7662) получена радиоуглеродная дата 3280±20 BP – cal BC 1613-1508 с вероятностью 2σ (95,4%).

Рис. 2. Археологический комплекс Шушук. Шушук-50, общий вид погребения 1 (уровень расчистки 5)

Объект Шушук-50 находился в восточной части археологического комплекса Шушук. Во время разведочных работ в 2015 г. объект находился в лесу и представлял собой скопление плит, в центре которых рос крупный бук. К моменту раскопок лес был полностью сведен, а большая часть объекта оказалась засыпана вскрышным грунтом карьера. Проведенная по нескольким уровням расчистка показала, что мегалитическая конструкция находилась на вершине естественного всхолмления.

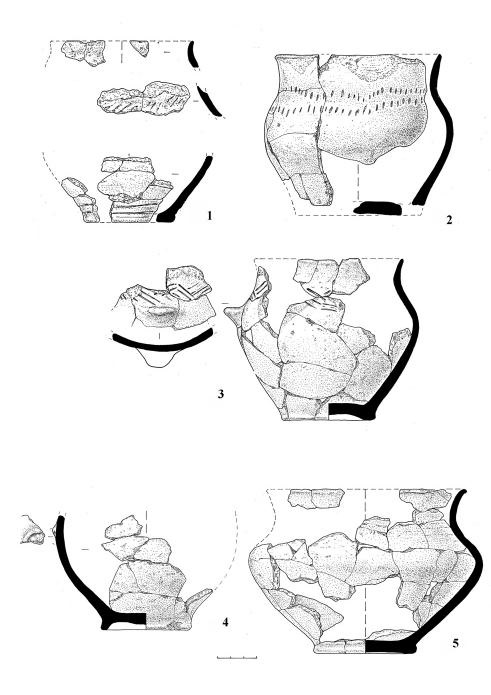

Рис. 3. Археологический комплекс Шушук. Керамика из погребения 1 объекта Шушук-50

Контуры гробницы имели подпрямоугольную форму, размеры 4,3х3,3 м. Длинная ось гробницы была ориентирована по оси северо-запад – юго-восток. На третьем уровне расчистки после удаления части верхних камней наметился западный, южный и северный углы, а также стало ясно, что отсутствует юго-восточная стенка гробницы. На этом уровне обнаружены первые останки людей (четыре черепа) и кремневый отщеп. На четвертом уровне расчистки в центре гробницы проявились фрагменты костей и черепа пяти – семи индивидов, а также след кострища от горения травы либо соломы. На пятом уровне под тонким слоем золы и угольков расчищены кости погребенных гораздо лучшей сохранности (цв.рис.1). Кости лежали без анатомического порядка, образуя овальное в плане скопление, вытянутое по длинной оси гробницы. В северо-западной и юго-восточной части гробницы имелись значительные пустоты, где не было костей. Это дает основание полагать, что кости сюда закладывались сверху через разобранную центральную часть кровли, а не смещались к задней стенке. Под пятном кострища над северо-западной половиной скопления костей обнаружены останки нескольких черепов.

Рис. 4. Археологический комплекс Шушук. Керамика из погребения 1 объекта Шушук-50

Кости погребенных сопровождались большим количеством находок –фрагментами керамики и бронзовых изделий. Сами погребенные лежали на слое гумусированного суглинка, в этот же слой были заглублены и плиты мегалитической конструкции. Нижние известняковые плиты имели продольный паз и являлись фундаментными (пяточными) плитами дольмена, в эти пазы были вставлены фрагменты боковых плит. Таким образом, можно предположить, что погребальная конструкция представляла вторично использованный дольмен, сильно разрушенный росшим здесь деревом.

Рис. 5. Археологический комплекс Шушук. Инвентарь погребения 1 объекта Шушук-50. 1–15, 17–26 – бронза, 16 – камень

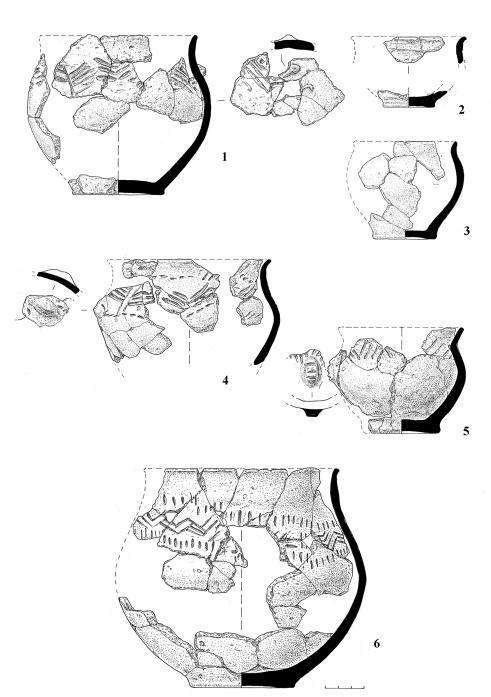

Основные находки происходят с пятого уровня расчистки. Из фрагментов восстанавливается 11 сосудов преимущественно горшечных форм, один сосуд имел раздутое тулово (рис. 2, 5). Характерными признаками у нескольких сосудов являются выделенные кольцевые поддоны (рис. 2, 3, 4; 3, 1, 3, 5), а также ручки-выступы в районе плечиков, горизонтальные (рис. 2, 3) либо вертикальные (рис. 3, 5). В ряде случаев вместо ручек имелись небольшие налепы кольцевидной или «сосцевидной» формы (рис. 2, 4; 3, 1, 4). Верхняя часть горшков орнаментирована прочерченным «елочным» орнаментом (рис. 2, 1, 3; 3, 1, 5), волнообразными рядами из косых и вертикальных ногтевых вдавлений (рис. 2, 2) либо сочетанием обоих орнаментальных мотивов (рис. 3, 4, 6). В одном случае бороздками была украшена нижняя часть сосуда (рис. 2, 1).

Рис. 6. Гавердовский могильник. Погребение 1, вид с ЮВ

К неметаллическим относится находка бусины из серпентинита (разновидность благородного серпентина или «офита») кольцевидной формы с зашлифованными гранями и отверстием, просверленным с двух сторон. Размеры: 2,3х1,2 см (рис. 4, 16).

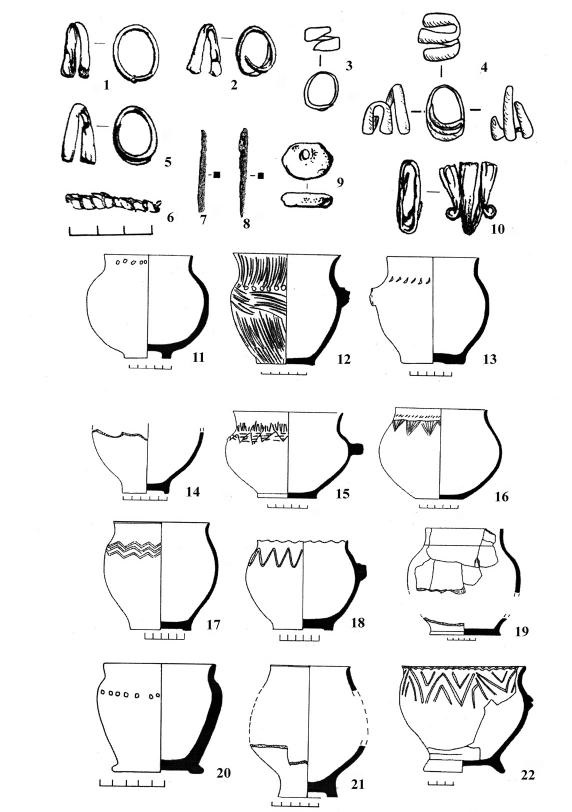

Рис. 7. Гавердовский могильник.

Инвентарь (1–13) и план (14) погребения 1. 1–5 – керамика; 6–13 – бронза

Металлический инвентарь включает следующие вещи. 1). Восемь височных колец, свернутых в 1,5 оборота из кованой проволоки с приостренными концами, диаметром от 1,6 до 2,5 см. Одно кольцо круглое, уплощенное по всей длине (рис. 4, 5). Остальные кольца овальные, с равномерно круглым или овальным сечением и плоские, расширяющиеся к концам (рис. 4, 5, 6, 8, 12, 15, 22, 23, 26).

2). Височное кольцо в 1,5 оборота из неравномерно раскованного прутка с обратной петлей на одном конце. Оба окончания приострены. Размер 2,6х2,1 см (рис. 4, 3).

3). Не менее десяти фрагментированных пронизей-накосников диаметром 0,6-0,7 см из скрученной в спираль узкой ленты (рис. 4, 1, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 25).

4). Три фрагментированные иглы из стержня диаметром 0,2 см, у одной сохранился фрагмент бронзового ушка. Полная длина игл превышает 7 см (рис. 4, 4, 7, 20).

5). Шило из прямоугольного в сечении стержня, нижний край заострен, верхний не сохранился. Размеры: 4,9х0,3 см (рис. 4, 21). 6). Застежка в виде раскованного прутка с заостренными концами. Размеры: 3,2х0,4 (рис. 4, 2).

7). Крупная бусина усечено-биконической формы. Сделана из свернутой пластинки треугольного сечения. Размеры: 0,9х0,9 см (рис. 4, 19). Перечисленные предметы распадаются на две группы – с оловом и без него в составе металла. К последней группе относятся иглы, шило, бусина и пластинчатое височное кольцо овальной формы (рис. 4, 12). Все они сделаны из бинарных медных сплавов с лигатурой мышьяка в пределах 1,47-3,37%. Это низколегированные бронзы, обладающие близким к оптимальному сочетанием ковкости и пластичности, прочности и твердости [Равич, Рындина, 1984, с. 123].

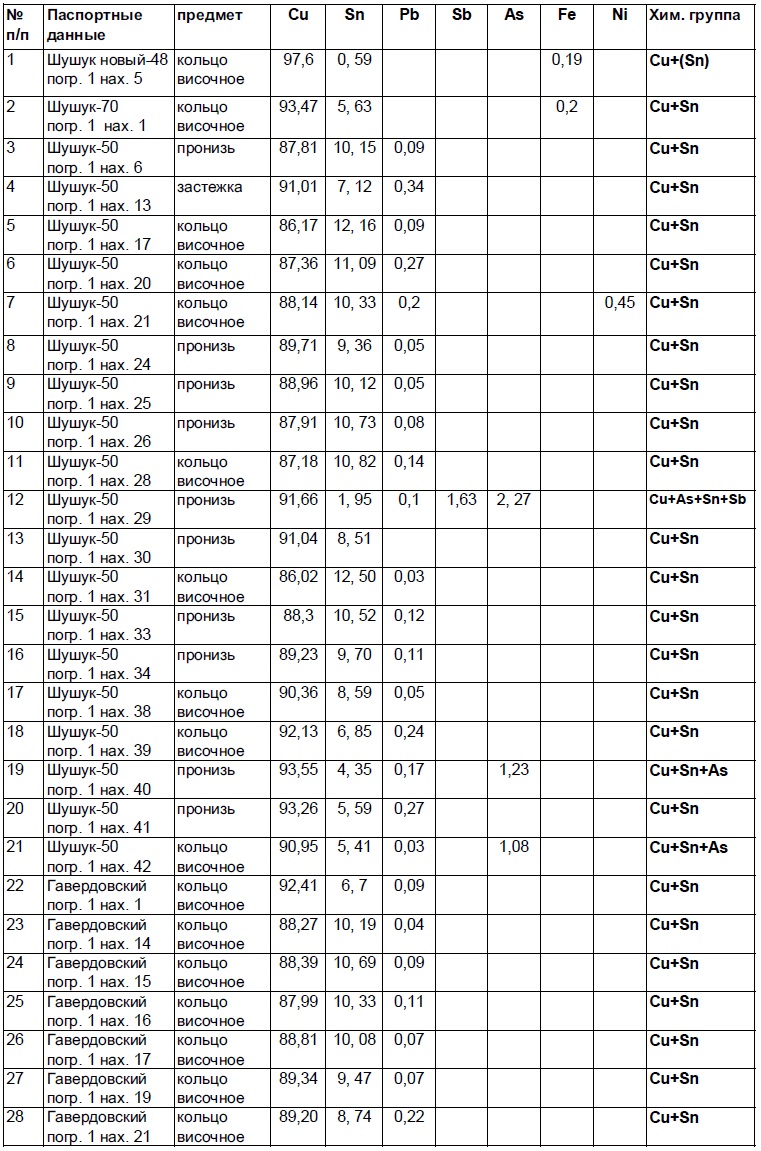

Предметы группы оловянных бронз содержат олово в концентрациях 1,95-12,5% (табл. 1). У височных колец, включая подвеску с «обратной петлей», оно имеет разброс значений от 5,41 до 12,5%. Одно кольцо (рис. 4, 26) изготовлено из тройного сплава, в котором вместе с 5,41% олова присутствует 1,08% мышьяка. В пронизях содержание олова близкое, с преобладанием лигатур в пределах 4,35-10,52%. Одна пронизь содержит также мышьяк (1,23%). Самое низкое значение олова (1,95%) зафиксировано в сложном сплаве с мышьяком (2,27%) и сурьмой (1,63%). Концентрация олова в застежке относительно среднее – 7,12%.

По объекту получены три радиоуглеродные даты. Для верхнего уровня гробницы (3-й уровень расчистки) дата по кости человека сравнительно поздняя: (IGANAMS 7668) 2855±20 BP – cal BC 1092-971 с вероятностью 2σ (95,4%). Она свидетельствует о продолжении захоронений в гробнице на финальном этапе эпохи бронзы. Кость человека с 5-го уровня расчистки, где обнаружены основные находки, показала дату (IGANAMS 7670) 3280±20 BP – cal BC 1613-1508 с вероятностью 2σ (95,4%). Дата по углю из кострища на четвертом и пятом уровнях несколько древнее, что может быть связано с возрастом сгоревшей древесины: (IGANAMS 7669) 3450±20 BP – cal BC 1781-1691 с вероятностью 2σ (95,4%). В целом, XVIII-XVI вв. до н.э. является наиболее вероятным хронологическим интервалом для нижнего горизонта погребений этой гробницы. Не противоречат ему датировки аналогий, предложенные разными исследователями. Впрочем, все они имеют значительно больший хронологический диапазон.

Погребение с частичной кремацией Гавердовского могильника. К периоду Шушук-II в ареале предгорий относится погребение на территории Гавердовского могильника. При прокладке улиц здесь была обнаружена серия каменных вымосток, одну из которых удалось исследовать. По поверхности она представляла прямоугольную раму размером 4,2х2,6 м из крупных валунов, ориентированную длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Юго-восточная стенка рамы была нарушена бульдозером (цв.рис.2). Внутри рамы находилась мелкая окатанная галька. После выборки мелкой гальки в северо-западной части рамы обнаружено большое угольное пятно, вытянутое с севера на юг (рис. 5, 14). Размеры пятна, имеющего неправильную форму, около 2х1 м. В районе пятна и рядом с ним обнаружены обожженные кости двух погребенных. Ориентировка первого погребенного предположительно северная. Обожженные кости черепа, зубы и длинные кости второго погребенного находились в центре ямы у южной окраины угольного пятна. Первоначальное положение этого костяка и ориентировка неопределимы. При погребенных обнаружены остатки восьми лепных сосудов. Два из них орнаментированы треугольниками из прочерченных линий, третий –штампом, имитирующим шнур (рис. 5, 1, 2, 4). Четвертый сосуд характеризует вертикальная петельчатая ручка (рис. 5, 4), пятый и шестой – горизонтальные выступы-ручки в виде парных налепов (рис. 5, 1, 5). Один горшочек имеет валик, образованный отдельно сформованным и прилепленным венчиком (рис. 5, 3). Форма и орнаментация сосудов находит параллели в керамике периода Шушук II, описанной нами выше.

Кроме сосудов, при погребенных обнаружено три кремневых отщепа и не менее восьми фрагментированных височных подвесок в 1,5 оборота. Кольца овальной в плане формы, разнообразного сечения средней части (плоские, овальные, круглые), более или менее расширяющиеся к приостренным концам (рис. 5, 6-13). Анализ химического состава металла семи изделий показал, что все они изготовлены из бинарных бронз с лигатурой олова от 6,7 до 10,69% олова (табл. 1). По морфологии и материалу эти находки имеют полные аналогии в погребениях периода Шушук II.

Таблица 1. Химический состав украшений из оловянной бронзы археологического комплекса Шушук и Гавердовского могильника

Интересен обряд гавердовского погребения. По всей видимости, оно связано с грунтовым могильником, так как остатков курганной насыпи в зачищенном профиле бульдозерной траншеи не зафиксировано. Само погребальное сооружение – раму из валунов, имитирующую каменный ящик, можно сопоставить с сооружениями постдольменного горизонта, где известны подобные ящики-рамы из вторично использованных дольменных плит и крупных камней. В то же время, частичная кремация пока является уникальным случаем эпохи поздней бронзы на Северо-Западном Кавказе. Радиоуглеродная дата этого погребения, полученная по углю, – (IGANAMS 7660) 3250±20 BP – cal. BC 1564-1493 с вероятностью 2σ (95,4%) – большей частью интервала вписывается в хронологию периода Шушук-II.

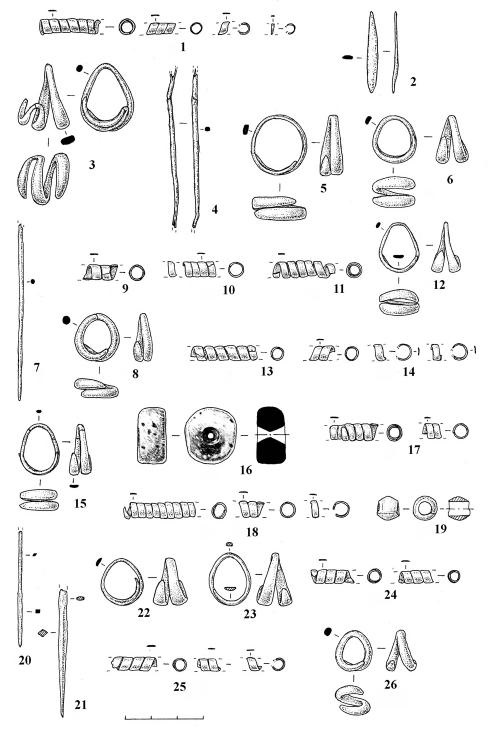

Рис. 8. Дольменный могильник Шушук. Инвентарь. 1–13 (дольмен 1); 14–16 (дольмен 9); 17, 18 (дольмен 5); 19 (дольмен 6); 20 (дольмен 2); 21 (дольмен 7); 22 (дольмен 3) (по А.Д. Резепкину). 1–8, 10 – бронза; 9 – камень;11–22 – керамика

Дольменный могильник Шушук находится в 1,5 км к западу от археологического комплекса Шушук. Из 10 раскопанных А.Д. Резепкиным дольменов опубликован только неграбленый дольмен № 1, сведения об остальных ограничиваются упоминанием отдельных находок [Резепкин, 2013а; 2013б; 2018; 2019]. Морфология введенных в научный оборот вещей имеет признаки, характерные для периода Шушук-II. У сосудов это кольцевые поддоны, боковые ручки-выступы на плечиках, орнамент из зигзагообразных линий, наколов и треугольников вершинами вниз (рис. 4, 11-12). Металлический инвентарь по ряду категорий идентичен и включает шилья, иглы, височные кольца (в том числе подвеску с «обратной петлей»), пронизи-накосники, бусы, бляшку, брусочек. Примечательным является металл, химический состав которого определен у 65 предметов. Особенности металла конкретных находок и категорий инвентаря по отдельным дольменам и могильнику в целом рассмотрены автором раскопок [Резепкин, 2018; 2019].4 Его главный вывод: «в разных дольменах – разный по количеству состав примесей» [Резепкин, 2019, с. 133]. Как и в археологическом комплексе Шушук, предметов с оловянной лигатурой здесь значительно больше тех, где олова в составе нет или почти нет. Корреляция между категорией предметов и типом сплавов принципиально тоже не отличается. Подавляющее большинство украшений (42 из 59) – височных подвесок, спиралек-накосниц, бусины – изготовлены из бинарных оловянных бронз с содержанием олова от 1,1 до 25%. У нескольких из них выявлены следы мышьяка (до 0,6 %), который мог присутствовать в исходном сплаве и как вторая лигатура. Во всяком случае, таковой она зафиксирована в металле 5 украшений из тройных сплавов с мышьяком в пределах 1,6-3,9% и оловом в пределах 4-25%. Другие сплавы в группе декоративных предметов представлены бинарными мышьяковыми бронзами (9 экз.) с большим разбросом значений мышьяка (2-9,3%), в двух случаях – с примесью олова (0,8%), и тройными бронзами (2 экз.), содержащими мышьяк и сурьму в концентрациях 5,2-7,3% и 2,1-9% соответственно. Не имеют выраженной легирующей добавки к меди 5 изделий. Орудия труда (иглы, шилья, брусок – всего 5) изготовлены исключительно из медно-мышьяковых сплавов. Содержание мышьяка у игл (4,2 и 4,5%) соответствует оптимуму, а у шильев выше оптимальных значений (8,3 и 9,1%) с точки зрения практических свойств орудийного металла [Равич, Рындина, 1984, с. 123].

Дольменный могильник Шушук А.Д. Резепкин первоначально отнес к XIX-XVII вв. до н.э. [Резепкин, 2013б, c. 367]. В более поздних своих работах он сузил хронологический интервал до XIX-XVIII вв. до н.э. [Резепкин, 2018, с. 77; 2019, с. 139]. Радиоуглеродных определений для могильника пока нет.

Датировка А.Д. Резепкина основывается на аналогиях сосудам на кольцевых поддонах из дольмена Колихо и каменного ящика Гнокопсе в Туапсинском районе Краснодарского края [Трифонов и др., 2012, рис. 1], погребения 1 Филатовского кургана на Верхнем Дону [Синюк, Козмирчук, 1995, рис. 8, 7, 9], а также фигурной височной подвеске с обратной (переложной) петлей и закрученными в спираль концами из склепа 2 у с. Эгикал в Ингушетии [Марковин, 1982, рис. 3, 10] и ст. Архонская в Северной Осетии [Кореневский, Мимоход, 2011, рис. 8, 3]. Следует отметить, что радиоуглеродные даты с общим диапазоном 1850 – 830 cal BC (1σ) имеют только Колихо и Гнокопсе [Трифонов и др., 2012, табл. 1]. Широкий диапазон бытования в пределах конца средней – поздней бронзы отмечается для фигурных подвесок [Кореневский, Мимоход, 2011, с. 58-60]. Очень дальнюю находку сосуда из Филатовского кургана, несмотря на схожесть формы, прямой аналогией считать нельзя. Как и сопутствующий инвентарь, она находится в ряду традиций колесничих культур восточноевропейской степи – лесостепи и не может служить опорой для узкой датировки дольменного памятника в предгорьях Северо-Западного Кавказа. Таким образом, предложенная А.Д. Резепкиным хронология могильника Шушук весьма спорна. Теперь её можно уточнить по наличию массовых аналогий в объектах периода Шушук-II археологического комплекса Шушук и погребении Гавердовского могильника, хронология которых опирается на серию совместимых радиоуглеродных дат.

Приведенные выше материалы позволяют заключить, что в период Шушук-II (XVIII-XVI вв. до н.э.) оловянные бронзы занимали совершенно конкретное место в металлообработке Северо-Западного Кавказа. Здесь эти сплавы жестко коррелируют с полученными ковкой украшениями, среди которых преобладают височные кольца. В археологическом комплексе Шушук зафиксировано 10 из 11 таких изделий. Лигатура олова у них колеблется в диапазоне 5,41-12,5%. Сопоставимые концентрации имеют в составе металла все восемь подвесок Гавердовского могильника. Из бронз с преимущественным содержанием олова больше 10% изготовлено 37 из 49 височных колец дольменного могильника Шушук. Остальные кольца содержат в виде лигатуры или примеси низкий мышьяк, иногда дополненный сурьмой [Резепкин, 2018, c. 81. Табл. I].

Оловянные бронзы характерны и для другой массовой категории декоративных изделий – спиральных пронизей-накосников. У восьми из десяти спиралей гробницы Шушук-50 содержание олова составляет от 5,59 до 10,73%. Две спирали вместе с невысоким оловом (1,95 и 4,35%) содержат невысокий мышьяк (2,27 и 1,23%). Сходная ситуация при повышенных значениях оловянной лигатуры прослеживается в дольменном могильнике Шушук. В дольменах 9 и 10 все спирали выполнены из сплавов с содержанием олова от 4 до 22 %. Олово зафиксировано и в металле спиралей из других дольменов. Вместе с тем, в дольмене 1 встречена практически медная спираль, а в дольмене 6 – спираль с содержанием 2,5% мышьяка [Резепкин, 2018, с. 81. Табл. I].

На фоне полного доминирования сплавов с оловом в производстве украшений орудия труда (шилья, иглы, проколки, брусок) рассматриваемых памятников Северо-Западного Кавказа продолжают традиции использования низколегированных мышьяковых бронз. Даже повышенное содержание мышьяка у двух изделий дольменного могильника Шушук не выпадает из всей серии, поскольку может иметь частный и/или узколокальный характер.

Таким образом, наблюдается строгая корреляция между видами, функциями, химическим составом металла и технологией изготовления предметов. По взаимосвязи сплавов, в абсолютном большинстве содержащих от 5 до 25% олова, с декоративными изделиями, полученными ковкой, очевидно, что мастера Северо-Западного Кавказа использовали эти сплавы, зная сочетание их внешних качеств и кузнечных свойств. Внешние качества – золотистый цвет, иногда с серебристым отливом, кузнечные свойства – прочность. В совокупности и то и другое, по данным экспериментальных исследований И.Г. Равич, сплавы приобретают при содержании олова от 5 до 30% [Равич, 1983, с. 139]. Наличие оловянных бронз не исключало эпизодического использования давно и хорошо известной местным мастерам низколегированной мышьяковой бронзы в производстве тех же категорий украшений. Однако мышьяковые сплавы продолжали быть, прежде всего, «рабочим металлом». И таковым они оставались здесь еще долгое время, судя по фрагменту топора и шила в яме XII в. до н.э. на поселении археологического комплекса Шушук [Эрлих, 2019, с. 237. Рис. 4, 14, 15]. Подтверждается это и металлом кладов ПОММ, состоящих в подавляющем большинстве из орудий труда (серпов, топоров, кельтов) и оружия (наконечников копий). Вместе с тем, нельзя, как делает А.Л. Пелих, утверждать, что все изделия из оловянных сплавов являются на Северо-Западном Кавказе привозными, поскольку легковесные украшения чрезвычайно редко входили в составы кладов литейщиков.

Традиция дифференцированного использования оловянных и мышьяковых бронз наблюдается на Северо-Западном Кавказе и в период перехода к раннему железному веку у жителей равнинного Закубанья (степной вариант протомеотской группы памятников). Так, в Николаевском могильнике подавляющее большинство орудий труда и предметов вооружения изготовлены из меди с добавлением мышьяка, а украшения – из меди с добавлением олова. При этом предгорные протомеотские группы населения (могильник Фарс) уже полностью перешли на сплавы с оловом [Черных, 1972, с. 62, 63. Табл. 1; Эрлих, 2007, с.165-169].

О происхождении древнейших оловянных бронз на Северо-Западном Кавказе имеются только косвенные данные – результаты анализов химического состава археологического металла. Они показывают массовое присутствие этих сплавов в синхронных памятниках Закавказья, в том числе расположенных вблизи Главного Хребта, и полное отсутствие таких сплавов к северу, северо-западу и северо-востоку от предгорий. Таким образом, на сегодняшний день наиболее обоснованной выглядит гипотеза о южных истоках ранних оловянных бронз, которая, исходя из тех же самых данных, может быть распространена на весь северокавказский регион.