Ахеменидское украшение с восьмиконечной звездой из Филипповки 1

Наряду с другими ахеменидскими престижными ценностями оно попало в руки южноуральских номадов в качестве оплаты за их участие в подавлении восстания Инара в Египте в 456–454 гг. до н.э., а затем несколько десятилетий бытовало в кочевнической среде. Учитывая имеющиеся аналогии и исторический контекст находки, украшение можно датировать последней четвертью VI – первой половиной V вв. до н.э.

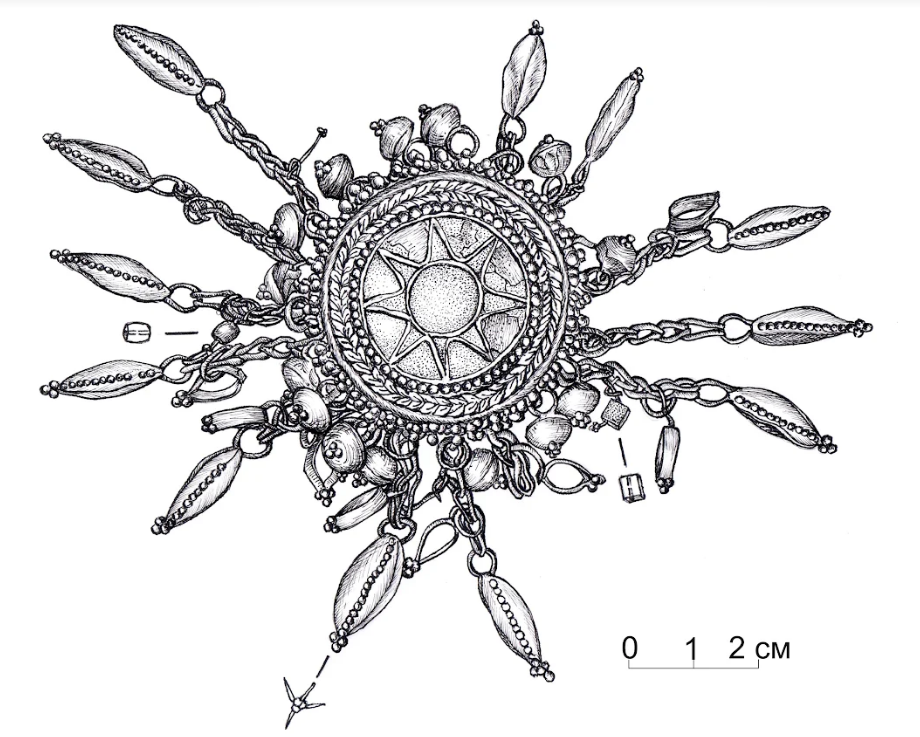

Рис. 1. Украшение из кургана 17 Филипповки 1 (фото). Fig. 1. Decoration from barrow 17 Filippovka 1 (photo).

В 1990 г. при раскопках могильника Филипповка 1 (Илекский р-н Оренбургской области) в полностью разграбленном погребении кургана 17 было обнаружено чудом уцелевшее золотое украшение (рис. 1)1 . Оно лежало в северо-восточном углу могильной ямы, на её дне, лицевой стороной вниз, а под ней находился слой темно-коричневой органики, возможно, кожи или кошмы от подстилки или одежды [Пшеничнюк, 2012, с. 20, 55]. Находка уже неоднократно публиковалась [Пиотровский, Кузеев, 2001, с. 154, кат. 139; Пшеничнюк, 2012, с. 55, 74; Трейстер, 2012, с. 148–149; Мухаметзянова-Дуггал, 2018, с. 390, кат. 1078], однако характер имеющихся публикаций, сводящихся, по сути, только к краткому описанию предмета и – в одном случае – приведению нескольких аналогий, заставляет вновь обратиться к этому замечательному артефакту.

. Оно лежало в северо-восточном углу могильной ямы, на её дне, лицевой стороной вниз, а под ней находился слой темно-коричневой органики, возможно, кожи или кошмы от подстилки или одежды [Пшеничнюк, 2012, с. 20, 55]. Находка уже неоднократно публиковалась [Пиотровский, Кузеев, 2001, с. 154, кат. 139; Пшеничнюк, 2012, с. 55, 74; Трейстер, 2012, с. 148–149; Мухаметзянова-Дуггал, 2018, с. 390, кат. 1078], однако характер имеющихся публикаций, сводящихся, по сути, только к краткому описанию предмета и – в одном случае – приведению нескольких аналогий, заставляет вновь обратиться к этому замечательному артефакту.

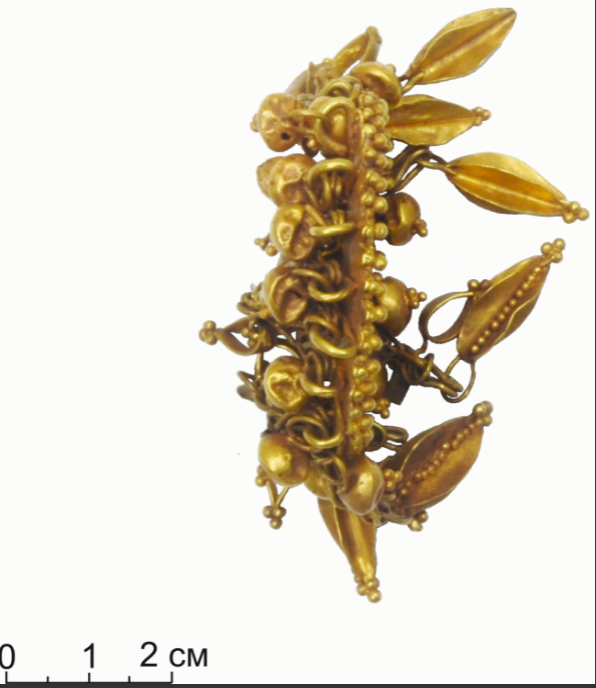

Рис. 2. Лицевая сторона (фото). Fig. 2. Front side (photo).

Основная часть украшения (рис. 2, 3) представляет собой круглую пластину, выполненную из золота выше 750 пробы, диаметром 4,1 см и толщиной 0,4 см, торец которой украшен пирамидками из четырёх шариков зерни (рис. 2, 4). В центре лицевой стороны пластины расположен круглый медальон, в который вписана восьмиконечная звезда. И звёздный шар диаметром 1 см, и восемь исходящих от него лучей, и пространство между ними были заняты эмалевым фоном2 с тем, что было сделано двадцать лет назад [Пиотровский, Кузеев, 2001, кат. 139], показывает, что состояние эмалевого покрытия заметно ухудшилось..png) , выполненным в технике клуазонне, или перегородчатой эмали. Суть данного способа состоит в том, что золотая поверхность пластины делится прикреплёнными к ней при помощи припоя или клея перегородками на отдельные участки (касты), которые создают контур рисунка. Затем они заполняются истолчённым в порошок стеклом до верхнего края перегородки, а обжиг производится in situ [McKeon, 1973, p. 111, not. 15; Moorey, 1999, p. 214; Балахванцев, Яблонский, 2007, с. 144–145 (с предшествующей литературой)]. Какого цвета была звезда, нам не известно, но пространство между её лучами, призванное имитировать небо, было выполнено голубым. Внешняя часть пластины за пределами медальона орнаментирована филигранным декором из гранул, двух витых косичек и гладкой проволоки.

, выполненным в технике клуазонне, или перегородчатой эмали. Суть данного способа состоит в том, что золотая поверхность пластины делится прикреплёнными к ней при помощи припоя или клея перегородками на отдельные участки (касты), которые создают контур рисунка. Затем они заполняются истолчённым в порошок стеклом до верхнего края перегородки, а обжиг производится in situ [McKeon, 1973, p. 111, not. 15; Moorey, 1999, p. 214; Балахванцев, Яблонский, 2007, с. 144–145 (с предшествующей литературой)]. Какого цвета была звезда, нам не известно, но пространство между её лучами, призванное имитировать небо, было выполнено голубым. Внешняя часть пластины за пределами медальона орнаментирована филигранным декором из гранул, двух витых косичек и гладкой проволоки.

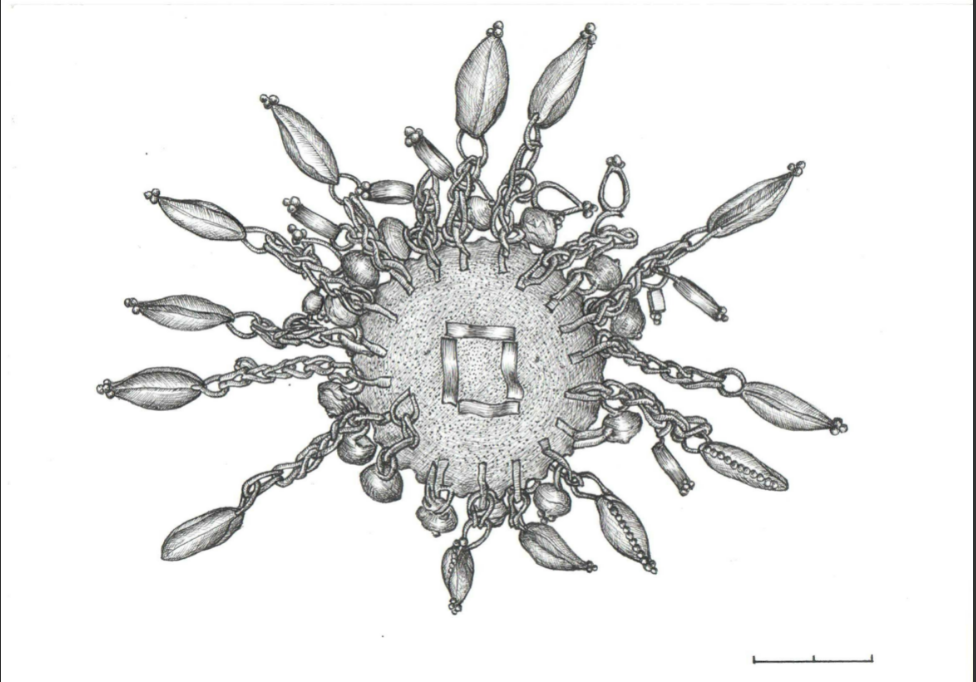

Рис. 3. Лицевая сторона (прорисовка). Fig. 3. Front side (drawing).

Рис. 4. Вид сбоку (фото). Fig. 4. Side view (photo).

В центре оборотной стороны пластины находятся четыре3 пластинчатые петли, предназначенные для крепления изделия к матерчатой или кожаной поверхности (рис. 5, 6). По периметру нижней стороны пластины к ней припаяно девятнадцать круглых петелек4. К каждой из них первоначально крепилось по одному полому шарику, спаянному из двух половинок и украшенному пирамидкой из четырёх шариков зерни, и цепочке, изготовленной по принципу «петля в петлю». В настоящее время сохранилось только четырнадцать шариков и шестнадцать цепочек. Длина последних варьирует от 2,3 см до 4,6 см.

Рис. 5. Оборотная сторона (фото). Fig. 5. Reverse side (photo).

Рис. 6. Оборотная сторона (прорисовка). Fig. 6. Reverse side (drawing).

Нумерация всех круглых петелек, припаянных к нижней стороне пластины (рис. 5), и подсчёт количества звеньев в каждой из сохранившихся цепочек показывает, что на одной стороне – условно назовем её верхней – располагаются короткие цепочки (№ 18, 19, 1, 3)5 всего с одним звеном. На противоположной стороне находятся средние, по 3–4 звена (№ 8–12, возможно, 13)6, а между ними – длинные, состоящие из 5–6 звеньев (№ 4, 5, 7, 14–16)7.

6. Следует заметить, что из этого ряда выбивается № 6 с 4 звеньями.

7. Замечание А.Х. Пшеничнюка о взаимном положении цепочек различной длины [Пшеничнюк, 2012, с. 55] не вполне точно.

Цепочки снабжены дополнительными элементами в виде проволочек, заканчивающихся пирамидками из зерни, на которые нанизывались бусины, и каплевидных привесок, также украшенными пирамидками из четырёх гранул. Цепочки заканчиваются четырёхлопастными подвесками, состоящими из двух согнутых под прямым углом тонких миндалевидных пластинок, спаянных между собой по линии сгиба. Их длина колеблется от 1,5 до 2 см. Каждая такая подвеска – их осталось тринадцать – орнаментировалась зернью: пирамидкой из четырёх гранул и пояском из нескольких шариков, проходящим между двумя лопастями.

Общий вес украшения составляет 66,44 гр.

Самой близкой аналогией нашему артефакту является т.н. «подвеска» из раскопанного сотрудниками экспедиции ИА РАН в 2013 г. «останца» кургана 1 могильника Филипповка 1 [Яблонский, 2014, с. 5, рис. II, 2; 2016, с. 745, 748–749], которая, несомненно, была выполнена ахеменидскими мастерами. Более отдалённое сходство прослеживается с подвесками из погребения 3 кургана 4 могильника Пятимары-I [Смирнов, 1975, с. 22; Parzinger, 2007, S. 190], о вероятном ближневосточном происхождении которых писал ещё К.Ф. Смирнов [Смирнов, 1964, с. 281]. Остальные параллели иконографического и технологического характера также ведут нас в Переднюю Азию.

Самые ранние изображения восьмилучевой звезды в древней Месопотамии относятся к концу IV – началу III тыс. до н.э. [Куртик, 2000, c. 95]. Видимо, во второй половине III тыс. до н.э. восьмилучевая звезда становится символом богини Инанны / Иштар [Куртик, 2000, c. 94–96; Aruz et al., 2008, p. 350; Lawson Younger Jr., 2012, p. 215, 216; Garrison, 2017, p. 380–381, not. 937]. В дальнейшем она широко распространяется по территории всего Ближнего Востока [Aufrecht, Shury, 1997, p. 58; Aruz et al., 2008, p. 116].

Так, восьмилучевая звезда присутствует на стеле Нарам-Суэна и с высокой долей вероятности реконструируется на стеле Ур-Намму [Aruz, Wallenfels, 2003, figs. 59, 109a]. Она неоднократно изображается на печатях, найденных в Мари [Aruz, Wallenfels, 2003, p. 221, cat. 151], Уркеше [Aruz, Wallenfels, 2003, p. 226, fig. 67], на Файлаке [Aruz, Wallenfels, 2003, p. 318, cat. 217], в Канише [Aruz et al., 2008, p. 75, fig. 37b] и даже греческих Фивах [Aruz et al., 2008, p. 281, cat. 177a; p. 284, cat. 179]. Восьмилучевая звезда встречается также на ювелирных изделиях эпохи гиксосов и на кудурру касситского времени [Aruz et al., 2008, p. 116, cat. 64; p. 204, cat. 122].

Переходя к памятникам I тыс. до н.э., мы можем найти восьмилучевую звезду на рельефах [Smith, 1938, p. 5, pl. II], новоассирийских [Aruz et al., 2014, p. 68, cat. 19], нововавилонских [Aruz et al., 2014, p. 341, cat. 205], финикийских [Bordreuil, 1986, nos. 21, 23] и арамейских печатях [Bordreuil, 1993, nos. 5, 9, 34, 36, 38], произведениях торевтики [Lawson Younger Jr., 2012, p. 210, fig. 1; Aruz et al., 2014, p. 311, cat. 183], деталях мебели [Rose, 2012, fig. 11]8. Что же касается Ахеменидов, то у них использование восьмилучевой звезды отмечается, прежде всего, в глиптике [Garrison, 2017, figs. 2.18a; 2.26; 2.30; 2.33a; 2.33b; 2.34b; 2.37b]. Для нашей темы особое значение имеет то, что восьмилучевая звезда изображается на головных уборах божества и Дария I в Бехистуне [Tilia, 1978, p. 58, fig. 7a; Stolper, 2005, fig. 6; Garrison, 2017, p. 380–381, not. 937].

Обрамляющий центральный медальон филигранный декор из косичек и гладкой проволочки присутствует на манжетах золотых браслетов с головками ибексов из Пасаргад [Stronach, 1978, p. 168, 201, fig. 85, 4, pls. 146d–147e; Curtis, 2005, p. 137, cat. 152]. Орнаментация торца ювелирных изделий зернью, в том числе и сгруппированной в пирамидки, встречается на элементах головного украшения [Razmjou, 2005, p. 177, cat. 276] и бляхах из Суз [Tallon, 1992, p. 251, cat. 179; Razmjou, 2005, p. 175, cat. 271], серьгах из Пасаргад [Stronach, 1978, p. 169, 201, fig. 85, 3, pl. 150a; Curtis, 2005, p. 145, cat. 175] и Музея Михо [Pichikyan, 2002, p. 248, cat. 170].

Использованные мастером, изготовившим украшение из кургана 17, техники перегородчатой эмали и грануляции происходят с Ближнего и Среднего Востока [Балахванцев, Полидович, 2021, с. 9–10 (с предшествующей литературой)]. Способ крепления круглых петелек, которые были припаяны к нижней стороне пластины, встречается на височных подвесках V–IV вв. до н.э. из Колхиды, найденных в погребении 5 на горе Сабадури (Саирхе) [Maxaradze, Tsereteli, 2007, p. 50, 115, color photo 2], погребениях 24 [Chkonia et al., 2007, S. 58] и 22 [Chkonia et al., 2007, S. 92–93] из Вани, а также в погребении 3 кургана 6 могильника Таксай I в Западном Казахстане [Сдыков, Лукпанова, 2013, с. 193].

Импортная каплевидная привеска с инкрустацией9, которая, возможно, также была украшена пирамидкой из четырёх гранул, обнаружена в погребении 3 кургана 110 могильника у с. Самородово под Оренбургом [Купцова, 2020, с. 55]11. Проволочки, заканчивающиеся пирамидками из зерни, являются составными элементами ожерелья из Лидии [Özgen, Öztürk, 1996, p. 182–183, no. 133]. Недавно ещё одна такая же проволочка с нанизанной на неё подпрямоугольной бусиной была найдена в погребении 3 кургана 1 могильника у с. Самородово [Купцова, 2020, с. 55].

10. Курган датирован концом VI – началом V в. до н.э. [Купцова, 2020, с. 60]. Однако находка в погребении 3 двух красноглиняных хумчей [Купцова, 2020, с. 50, 57] хорезмийского производства, ближайшие аналогии которым присутствуют в кургане 4 могильника Бесоба V в. до н.э. [Кадырбаев, 1984, с. 88, рис. 2, 1] и комплексе усадьбы Дингильдже [Воробьева, 1973, рис. 39, 26] середины V в. до н.э. [Болелов, 2012, с. 210], свидетельствует в пользу датировки второй половиной V в. до н.э.

11. Пользуемся удобным случаем, чтобы ещё раз выразить Л.В. и Е.А. Купцовым нашу глубокую благодарность за предоставленную возможность ознакомиться с текстом отчёта и фотографиями находок.

Полые шарики с четырьмя гранулами использовались при орнаментации серёг из Музея Михо [Pichikyan, 2002, p. 248, cat. 170] и кургана 8 могильника Бесоба [Кадырбаев, 1984, рис. 4; Бисембаев, Дуйсенгали, 2013, фото на с. 124]. Такие же шарики с пирамидками из зерни украшают головной убор [Сдыков, Лукпанова, 2013, с. 159] и височные подвески [Сдыков, Лукпанова, 2013, с. 197] из могильника Таксай I. Наконец, четырёхлопастные подвески12 находят ближайшую аналогию в погребении 3 кургана 4 могильника Пятимары-I [Parzinger, 2007, S. 190], кургане 9 могильника Лебедевка II [Гуцалов, 2009, рис. 7, 8] и погребении 3 кургана 6 могильника Таксай I [Сдыков, Лукпанова, 2013, с. 197].

Что можно сказать об использовании украшения его первоначальными владельцами в ахеменидском Иране? Как уже отмечалось выше, наличие на оборотной стороне украшения пластинчатых петель свидетельствует о том, что оно пришивалась к матерчатой или кожаной поверхности. Расположение же цепочек с шариками и привесками по всему периметру пластины приводит к мысли о том, что она располагалась не вертикально, а горизонтально. В противном случае цепочки и подвески закрывали бы часть центрального медальона. Мы можем предположить, что украшение нашивалось на верхнюю часть головного убора13, представлявшего собой усечённый конус, верхушка которого была скошена назад. В таком случае, средние по длине цепочки могли располагаться спереди, а короткие – сзади, опускаясь на один и тот же уровень.

Как уже многократно отмечалось в работах одного из авторов данной статьи [Балахванцев, 2017, с. 123–124 (с предшествующей литературой)], ахеменидские статусные вещи впервые появились у южноуральских номадов после их участия в персидском походе в Египет в 456–454 гг. до н.э.: вожди были довольно щедро вознаграждены царём Артаксерксом I за оказанную помощь, а в руки простых воинов попала обильная добыча. Предметы именно этого происхождения составляют основную часть ахеменидских импортов, найденных на Южном Урале. Для второй половины V в. до н.э., после подавления восстания Инара в Египте (454 г. до н.э.) и заключения Каллиева мира с афинянами и их союзниками (449 г. до н.э.), мы ничего не знаем о крупных военных предприятиях ахеменидских царей, которые бы требовали привлечения больших масс наёмников. Такая ситуация с неизбежностью вела к потере Артаксерксом I и его сыном Дарием II интереса к поддержанию контактов с номадами Южного Урала. О прекращении поступлений ахеменидских престижных ценностей косвенно свидетельствуют и попытки воспроизвести их силами местных мастеров (браслеты из погребения № 4 кургана 4 могильника Филипповка 1, гривна из Нового Кумака). Поэтому, учитывая имеющиеся аналогии и исторический контекст находки, украшение можно датировать14 последней четвертью VI – первой половиной V вв. до н.э.

4. Утверждение, что петелек было восемнадцать [Пшеничнюк, 2012, с. 55], не соответствует действительности.