Еще раз о датировке скульптурного портрета египетской царицы в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина (I,1a 5355)

Описание памятника

Инв. № I,1а 5355

Происхождение: предположительно Асуан.

Материал: биотит – рогово-обманковый диорит1.

Размеры: 8,3×7,5×7,3 см.

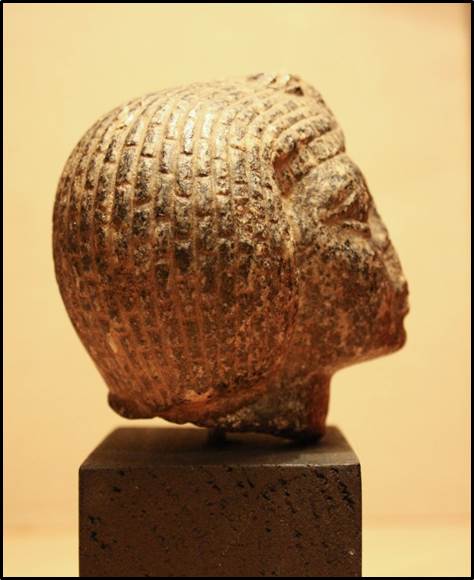

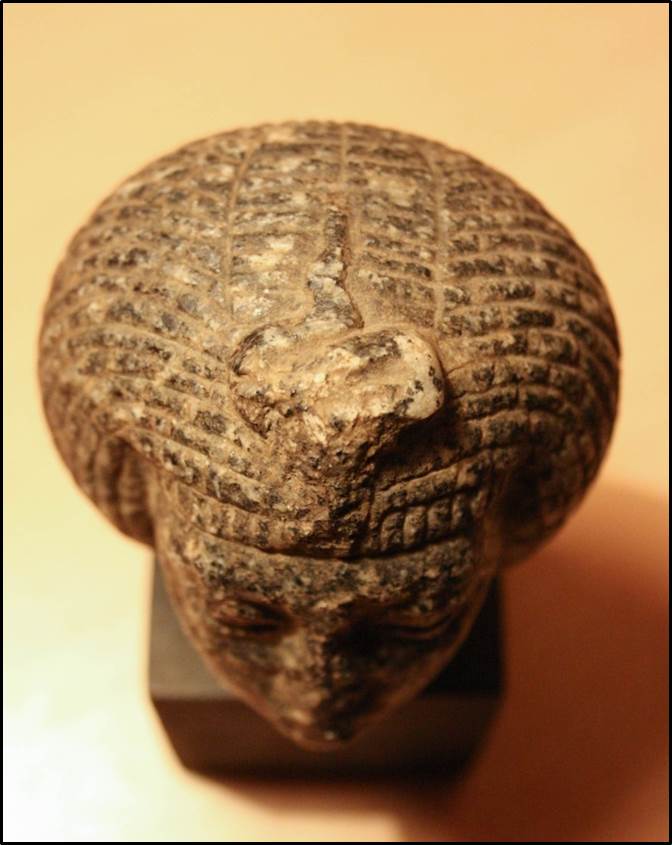

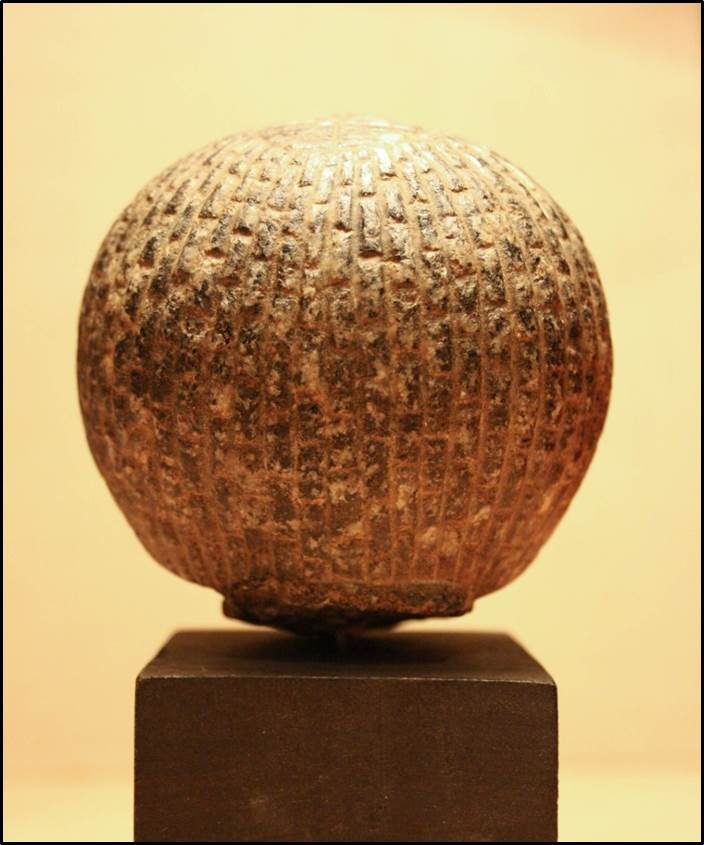

В числе памятников, поступивших в ГМИИ им. А.С. Пушкина из собрания В.С. Голенищева, имеется весьма необычная скульптурная головка, атрибутированная как изображение царицы (рис. 1–5). Данная атрибуция в первую очередь основывается на типе головного убора и наличии на нем урея, хотя последний являлся элементом иконографии как царских жен и матерей, так и богинь.

Рис. 1. Головка анонимной царицы. ГМИИ (Инв. № I, 1a 5355). Фото: В.А. Большаков.

Рис. 2. Вид справа. Фото: В.А. Большаков.

Рис. 3. Вид слева. Фото: В.А. Большаков.

Рис. 4. Вид сзади. Фото: В.А. Большаков.

Рис. 5. Вид сверху. Фото: В.А. Большаков.

Лицо царицы отличают довольно большие, несколько выпуклые глаза, выдающиеся вперед скулы, пухлые губы и маленький подбородок. Небольшими углублениями вокруг крыльев носа обозначены едва заметные морщины. Рельефные линии косметической подводки бровей и век полностью отсутствуют. В целом четко проработанные скульптором выразительные черты лица вполне можно назвать портретными2. Головной убор представляет собой пышный шарообразный парик, завитый короткими прямоугольными локонами. Ряд локонов надо лбом, трактованных частыми вертикальными линиями, по всей видимости, имитирует собственные волосы, виднеющиеся из-под парика. Примечательной особенностью оформления прядей парика является рисунок их плетения в области темени. Спереди парик украшает налобный урей, извивающееся тело которого передано в форме дважды сложенной петли, напоминающей лежащую восьмерку (рис. 5). Шероховатая поверхность камня в области лица и шеи изображенной свидетельствует о том, что полировка скульптуры не отличалась тщательностью. Несмотря на частично утраченный урей, поврежденный нос, мелкие выбоины, сколы и потертости, общая сохранность головки достаточно хорошая. Линия излома, проходящая у основания парика, и незначительный фрагмент опорного столба сзади указывают на то, что головка царицы была, по-видимому, частью статуи стоящего типа (рис. 4).

Атрибуция и проблема датировки памятника

Согласно лаконичному сообщению Б.А. Тураева, впервые опубликовавшего данный памятник, головка царицы была «приобретена в Асуане как происходящая из Нубии» [Тураев, Мальмберг, 1917, c. 46]. Надо полагать, эти сведения Б.А. Тураев получил непосредственно от В.С. Голенищева, однако никакого документального подтверждения места находки и покупки памятника, к сожалению, не имеется. Таким образом, в вопросе о вероятном происхождении головки из Асуана приходится полагаться исключительно на указание Б.А. Тураева. Он же впервые датировал портрет царицы, отнеся его к Ливийской эпохе, как близкий статуям «типа Каромамы и Такушит» [Тураев, Мальмберг, 1917, c. 46]. В последующих публикациях памятников из голенищевского собрания В.В. Павлов, опиравшийся на заключение Б.А. Тураева, уверенно отнес портрет царицы ко времени XXV династии [Павлов, 1949, c. 73–74, таб. 45–46; Павлов, 1979, c. 124; Павлов, Ходжаш, 1985, c. 47, илл. 89]. По мнению В.В. Павлова, на сходство московской головки со статуями жриц Амона Каромамы3 и Такушит4 указывают такие иконографические и стилистические признаки, как: а) форма парика; б) рисунок урея; в) выступающая из-под парика челка собственных волос [Павлов, 1979, c. 124]; г) трактовка черт лица. С точки зрения В.В. Павлова, безымянная царица особенно близка изображению Такушит, с которой ее роднит «характерный для того времени интерес к портретности и подчеркиванию этнических черт» [Павлов, 1949, c. 74]. Не подлежит сомнению, что обоснованием для датировки московской головки Кушитской династией в немалой степени послужило и ее предполагаемое происхождение из Асуана.

4. Афины, Национальный археологический музей, № 110 (https://www.namuseum.gr/en/collection/late-period/ (дата обращения: 27.01.2020).

На протяжении последующих десятилетий головка царицы не становилась объектом специального изучения. Однако в вышедшем в свет в 2004 г. каталоге египетской скульптуры ГМИИ О.Д. Берлев кардинально пересмотрел прежнюю датировку и атрибуцию, высказав сенсационное предположение, что головка царицы относится не к Кушитскому, а к Амарнскому периоду и, более того, является изображением самой Нефертити [Берлев, Ходжаш, 2004, c. 177–179, 56а]! По существу, аргументация О.Д. Берлева основывается на следующих пунктах: 1) тождестве парика головки царицы с париком Нефертии на рельефе из Бруклинского музея5 (рис. 6); 2) трактовке парика с характерным для Амарны вниманием к деталям «непарадного характера»; 3) предполагаемом происхождении памятника из Нубии, где существовали святилища Атона. Согласно краткой сопроводительной статье в каталоге, решающим аргументом О.Д. Берлева в пользу отождествления безымянной царицы с Нефертити стало сопоставление париков на московском портрете и бруклинском рельефе. Однако столь радикальный пересмотр прежней датировки памятника в совокупности с его необычной атрибуцией требует, как нам представляется, дополнительных и более веских доказательств и, следовательно, заставляет вновь обратиться к вопросу о времени его создания.

Рис. 6. Блок из Гермополя с изображением Нефертити. Нью-Йорк, Бруклинский музей (Инв. № 60.197.8). Block from Hermopolis with the image of Nefertiti. New York, Brooklyn Museum (Inv. № 60.197.8). https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3700 (дата обращения: 27.01.2020)

Насколько можно судить по изобразительным источникам эпохи Нового царства, круглый или шарообразный парик, как на бруклинском рельефе, вошел в моду при Аменхотепе III6 и с тех пор являлся элементом иконографии как самого царя, так и царственных женщин. Тем не менее в Амарнский период парик этого типа засвидетельствован на памятниках, датированных временем ближе к концу правления Эхнатона, причем в иконографии царственных женщин он встречается очень редко: обычно в круглом парике мы видим не Нефертити или царевен, а самого царя7. Во всяком случае, на памятниках, относящихся к различным этапам его правления, Нефертити обычно представлена в головных уборах других типов – трехчастном, или так называемом нубийском парике, знаменитой короне с плоским верхом или закругленной короне, напоминающей царский синий шлем (xprS)8. Более того, следует отметить, что в дошедших до нас скульптурных изображениях царской четы и ближайших преемников Эхнатона круглый парик с диадемой, как на бруклинском рельефе, не засвидетельствован9.

7. Круглый короткий парик служит одним из датировочных критериев для изображений, созданных в последние годы правления Эхнатона. См., например, происходящие из Амарны фрагмент стелы и рельеф с изображением царя (Лондон, Британский музей, ЕА 24431 [Chappaz, Tiradritti et al., 2008, p. 245, cat. 164]; Берлин, Египетский музей. № 15000 [Aldred, 1973, p. 188–189, № 120]). С нашей точки зрения, появление в иконографии Нефертити короткого круглого парика, в большей степени характерного для царя, демонстрирует политику возвышения роли царицы, выражавшуюся в присвоении ей царских атрибутов. Остальные известные автору примеры ношения царской супругой круглого парика с диадемой датируются временем правления Тутанхамона. См. изображения Анхесенамон в сценах на золотом ковчежце из гробницы Тутанхамона (Каир, Египетский музей, JE 61481 [Wiese, Brodbeck, 2004, p. 261–263]) и изображение самого Тутанхамона на парадном троне (Каир, Египетский музей, JE 62028 [Wiese, Brodbeck, 2004, p. 81, fig. 54]). Трактовка локонов его парика тем не менее существенно отличается от той, что мы видим у Нефертити на бруклинском рельефе.

8. [Green, 1988, p. 77–96, 107–126].

9. Ср.: луврская статуэтка амарнской царевны (Париж. Лувр, E 14715 [Aldred, 1973, p. 118, fig. 50]); круглый парик царевны дополнен боковым локоном (!).

При детальном сопоставлении бруклинского рельефа с московской головкой обнаруживаются типологические и стилистические различия, не позволяющие говорить о полном тождестве головных уборов: в частности, в отличие от московской головки парик Нефертити имеет в нижней части более плавный контур и характеризуется иным рисунком локонов; не показаны и выглядывающие из-под него собственные волосы – на рельефе хорошо различима основа парика Нефертити, обозначенная поперечной линией на лбу. Еще одно отличие заключается в отсутствии на московской головке царской диадемы, украшающей парик Нефертити на бруклинском рельефе. Если же искать ближайшую параллель головному убору Нефертити в круглой скульптуре, то ей, с нашей точки зрения, может служить скульптурный портрет Аменхотепа III в круглом парике из музея Кливленда10. В Пост-амарнский период и в эпоху Рамессидов круглый парик, в ряде случаев дополненный обособленным боковым локоном или сложносоставной короной, остается одним из характерных элементов иконографии царских жен и дочерей, но в основном также представлен на рельефных, а не в скульптурных изображениях.

Что касается существования храмов Атона в Нубии, откуда мог бы происходить, как предполагает О.Д. Берлев, московский портрет, то их существование южнее первого нильского порога надежно подтверждается археологически пока лишь в Сесеби (Судле) и Керме11. В частности, в Сесеби, действительно, были обнаружены сильно поврежденные рельефы с изображениями Эхнатона и Нефертити, поклоняющихся Атону [Breasted 1908, p. 57–82, figs. 33–37, 41–43; Chappaz, Tiradritti et al., 2008, p. 168, 170]. В самом же Асуане и в прилегающем к нему районе культовые постройки, относящиеся к правлению Эхнатона, не сохранились12, а свидетельства его активности в Нубии сводятся, главным образом, к следам богоборчества в уже существовавших святилищах, а также к граффити, оставленным царскими чиновниками и скульпторами13. Принимая во внимание вышеупомянутое свидетельство Б.А. Тураева, вполне вероятно, что портрет царицы происходит если не непосредственно из Асуана, то откуда-то из Нубии. Косвенным, хотя и крайне ненадежным, указанием на происхождение памятника с юга может также служить его материал, представляющий собой разновидность диорита14. В связи с этим нужно, впрочем, заметить, что такие твердые породы, как диорит и гранит, использовались в царской скульптуре времени Эхнатона весьма редко. По крайней мере, судя по сохранившимся образцам царской скульптуры, амарнские мастера, иногда применявшие гранит и диорит при создании композитных статуй, в основном отдавали предпочтение другим породам камня – известняку, песчанику и кварциту. Следовательно, такой выбор материала для статуи царицы, с нашей точки зрения, скорее не подтверждает, а опровергает его датировку Амарнским периодом. Что касается статуй Нефертити, то в настоящее время археологически подтвердить их наличие в святилищах Атона в Нубии не представляется возможным. Несмотря на то что гипотетически их существование вполне допустимо, типологические и стилистические особенности московской головки все же не позволяют отнести ее к скульптуре Амарнского периода.

12. Отдельные находки на Элефантине заставляют предполагать, что при Эхнатоне велись какие-то работы в храме Хнума, но вопрос о существовании на острове святилища Атона остается открытым [Chappaz, Tiradritti et al., 2008, p. 143–144; Перепёлкин, 1984, c. 173].

13. В Асуане, на о. Сехель и в эль-Лессие [Chappaz, Tiradritti et al., 2008, p. 143–144, 167–170].

14. Хорошо известно, что именно в Асуане и его окрестностях с древнейших времен находились главные каменоломни, в которых добывались самые твердые породы камня – гранит, диорит, долерит. В частности, основные залежи диорита находились на восточном берегу Нила к югу от Асуана [Karlshausen, De Putter, 1992, p. 72; Лукас, 1958, c. 613–615].

Возвращаясь к варианту поздней датировки безымянной царицы, следует отметить, что поиск возможных аналогий и параллелей затрудняется малочисленностью женских статуй из камня, дошедших от 1го тыс. до н.э. [Bothmer, 1960, p. 26]. Каменная скульптура указанного времени в основном представлена статуями фиванских «супруг и почитательниц бога Амона». Заслуживает также внимания тот факт, что при наличии полностью или частично сохранившихся статуй жриц Амона надежно атрибутированные скульптурные изображения цариц неизвестны [Aldred, 1993, p. 216]. Данное обстоятельство даже вызывало одно время предположение о том, что начиная с III Переходного периода и позднее (вплоть до эпохи Птолемеев) статуи цариц вообще не создавались [Bothmer, 1960, p. 14; Лапис, Матье, 1969, c. 126]. Каковы бы ни были возможные причины данного явления, сопоставление московского портрета с известными статуями «супруг Амона» XXII–XXV династий15 не обнаруживает между ними ни стилистического, ни иконографического сходства: достаточно сказать, что, за исключением статуи Анхесенеферибра16, показанной в коротком круглом парике, другие скульптурные изображения «супруг бога» отличает головной убор, типичный для иконографии цариц эпохи Нового царства – трехчастный парик, увенчанный так называемым модием или высокой сложносоставной короной [Russmann, 2002, p. 1041].

16. Каир, Египетский музей, CG 42.205 [Legrain, 1914, pl. XII]. В настоящее время находится в Нубийском музее в Асуане.

Как мы уже упоминали, основным критерием для первоначальной датировки московской головки XXII или XXV династией послужило ее сравнение со статуями Каромамы и Такушит. Ключевую роль в указанной датировке, несомненно, сыграл отличающий обе скульптуры тип головного убора. Что касается сходства парика московской царицы с тем, что мы видим у Каромамы и Такушит, то его надо признать весьма отдаленным. Особенно это заметно при детальном сопоставлении париков безымянной царицы и Каромамы, не совпадающих ни по пропорциям, ни по трактовке локонов. Определенное сходство с московской головкой просматривается только в рисунке урея, венчающего парик Каромамы [Лапис, Матье, 1969, c. 99–100]. Типологически парик московской головки ближе к парику Такушит, но и в этом случае различие в рисунке прядей и общей трактовке заметно с первого взгляда. Тем не менее московский портрет в какой-то степени сближают с Такушит округлые, несколько полные черты лица. В целом, несмотря на отмеченные различия, ненадежная параллель, проведенная между московским портретом и скульптурами Каромамы и Такушит, все же представляется небезосновательной – на наш взгляд, одним из решающих критериев датировки московского портрета может служить именно тип круглого парика, характерный как для скульптурных, так и для рельефных изображений женщин Позднего периода в целом и XXII–XXV династий в частности.

С нашей точки зрения, датировку московского памятника Ливийским или Кушитским временем подтверждают рельефные изображения жриц Амона Шепенупет I и Аменирдис I в святилище Осириса-хека-джет в Карнаке (рис. 7–9): так, в сценах коронации Шепенупет I Амоном на ней надет круглый парик, дополненный диадемой с уреем и низким модием (рельефы портала Ливийского времени, нижний регистр). На обоих рельефах поверхность парика Шепенупет тщательно проработана в виде уложенных косыми рядами коротких локонов. Еще больший интерес представляет трактовка парика Аменирдис I в сцене жертвования Амону сосудов с вином (помещение I, северная стена, верхний регистр). Следует обратить также внимание на такие детали головного убора Аменирдис, как рисунок урея, хвост которого достигает темени, и выделенную маленьким полукругом верхнюю часть парика. Данную деталь можно интерпретировать либо как специальную накладку, либо как основу плетения прядей парика. Разумеется, сопоставление объемного и рельефного изображений имеет свои ограничения, однако отмеченные особенности позволяют говорить об определенном типологическом и стилистическом сходстве парика Аменирдис I с московской головкой17.

Рис. 7. Шепенупет I. Рельеф в святилище Осириса-хека-джет. Карнак (по: Myśliwiec K. Royal Portraiture of the Dynasties XXI–XXX. Mainz: Philipp von Zabern, 1988. Pl. XXVI c).

Рис. 8. Шепенупет I. Рельеф в святилище Осириса-хека-джет. Карнак (по: Myśliwiec K. Royal Portraiture of the Dynasties XXI–XXX. Mainz: Philipp von Zabern, 1988. Pl. XXVI d).

Рис. 9. Аменирдис I. Рельеф в святилище Осириса-хека-джет. Карнак. Фото: В.А. Большаков.

Отдельную категорию скульптур времени XXII–XXV династий составляют также небольшие бронзовые и медные статуэтки женщин, некоторые из которых изображают жриц. Из числа известных нам от XXII–XXV династий экземпляров статуй и статуэток женщин, изображенных в круглом парике, выделяется миниатюрная медная фигурка обнаженной женщины из кембриджского музея Фицуильяма18. Иконография безымянной статуэтки совершенно определенно указывает на то, что перед нами не изображение царственной женщины19, однако тип и характер проработки ее парика демонстрируют заметное сходство с париком московской головки. Сходство это заключается не только в сходстве формы и пропорциях парика, но в трактовке коротких локонов, расположенных в шахматном порядке. Имеются, правда, и некоторые отличия в деталях, отчасти объясняющиеся как миниатюрными размерами статуэтки, так и разницей в приемах обработки камня и металла: в частности, рисунок прядей парика статуэтки спереди не горизонтален, как на московской головке, а вертикален, а участок на темени в месте крепления короны (два выступа с отверстиями) вообще оставлен непроработанным20. По стилистическим признакам фигурки обнаженных женщин, к кругу которых принадлежит статуэтка из музея Фицуильяма, в основном надежно датированы XXV династией [Riefstahl, 1943–44, p. 7–8]. Исходя из того, что принадлежность этой статуэтки Кушитской династии не вызывает сомнения, мы, таким образом, получаем косвенное указание на время создания московской головки. В известной степени в пользу датировки последней XXV династией служат и особенности черт лица, характерные для скульптурных портретов Кушитского времени, – короткая шея, широкий овал лица, большие выпуклые глаза, выступающие скулы, полные губы, выраженная носогубная складка.

19. Точная атрибуция фигурок этого круга отсутствует, но, вероятнее всего, они изображают царских наложниц [Riefstahl, 1943–44, p. 12–13].

20. Поскольку здесь крепился головной убор, проработка теменной части парика, видимо, не требовалась.

До настоящего времени загадочный портрет анонимной царицы из коллекции ГМИИ можно было считать единственным в своем роде. Однако в процессе поиска возможных аналогий и параллелей автору посчастливилось обнаружить поразительно близкое, практически идентичное московской головке скульптурное изображение. Речь идет о портрете неизвестной царицы, хранящемся в собрании музея Августа Кестнера в Ганновере21 (рис. 10–14). В музей памятник попал в 1935 г. в числе предметов бывшей коллекции барона Ф.В. фон Биссинга и ранее никогда не публиковался. К сожалению, как это нередко бывает с предметами из частных коллекций, ни происхождение, ни точные обстоятельства его приобретения фон Биссингом неизвестны22. Датировка ганноверской головки была определена приблизительно – между XXII и XXVI династиями23. Общая типологическая и стилистическая близость московской и ганноверской головок настолько очевидна, что позволяет отнести их создание к одному времени. Более того, близость размеров обоих памятников24 дает также основание для предположения, что обе статуи были изготовлены в одной и той же мастерской. Косвенным критерием в пользу такой возможности может быть принят и выбор материала, использовавшегося для создания обеих статуй: биотит – для московского памятника, и кварцевый диорит – для ганноверского.

22. Известно, что фон Биссинг приобрел памятник в салоне при Каирском музее [личное сообщение автору К. Лёбена].

23. Согласно данным музейной карточки [информация предоставлена К. Лёбеном].

24. Размеры московской головки составляют 8,3×7,5×7,3 см, ганноверской – 7,7×7,1×6,7 см.

Рис. 10. Головка анонимной царицы. Ганновер, Музей А. Кестнера (Инв. № 1935.200.12). Подпись под всеми фото: Photos: ©Museum August Kestner, Hannover (Germany), Christian Rose (Museumphotographer), опубликовано с любезного разрешения музея.

Рис. 11. Вид справа.

Рис. 12. Вид слева.

Рис. 13. Вид сзади.

Рис. 14. Вид сверху.

Подводя итог вышесказанному, мы склоняемся к тому, что оба скульптурных изображения цариц следует отнести, самое раннее, к рубежу Ливийско-Кушитского периода, хотя более вероятным вариантом, на наш взгляд, все же следует считать датировку, предложенную для московской головки еще В.В. Павловым, а именно XXV династию.