Штампы-пальметты на древнеегипетской керамике в контексте средиземноморской культуры второй половины 1 го тыс. до н.э.

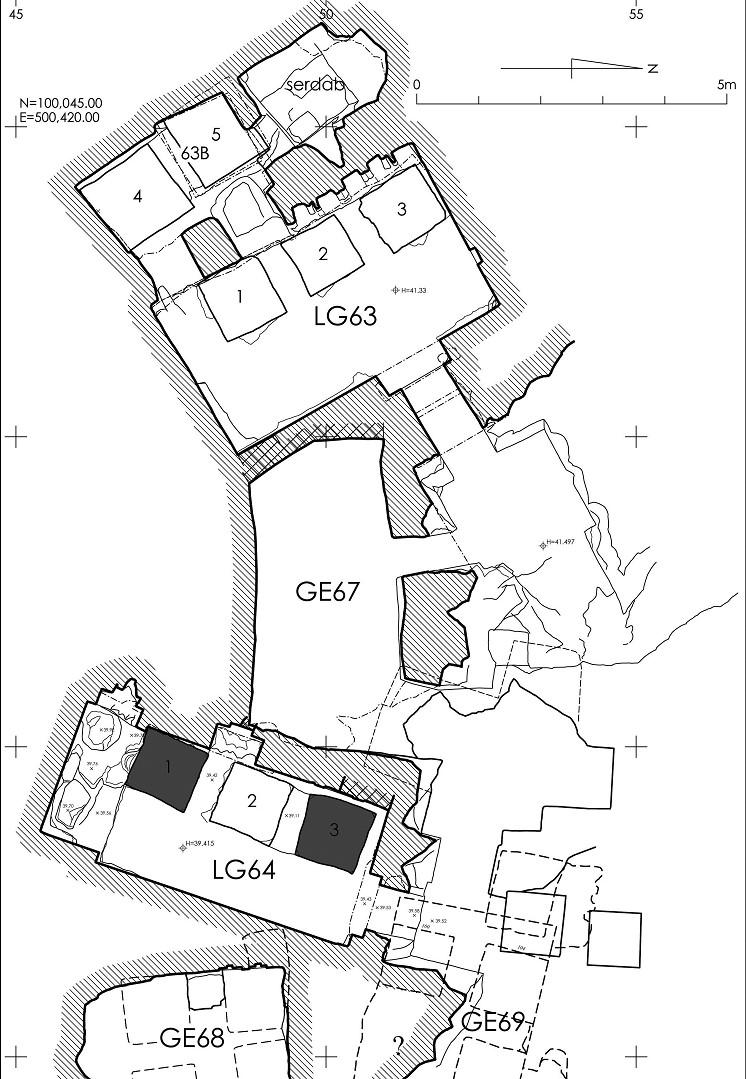

Одним из наглядных свидетельств таких ограблений является примечательная черная чаша (полевой номер 15/64-3/9, 16, 15/64-1/2), фрагменты которой были обнаружены в заполнении сразу двух шахт (1 и 3) гробницы Несемнау (LG 64) (илл. 1). Крупный фрагмент этой чаши залегал в нижней части заполнения шахты 1, у самого входа в погребальную камеру, тогда как два других более мелких фрагмента находились в шахте 3, также на значительной глубине 4–5 м. Это свидетельствует, что обе шахты, причем расположенные не по соседству, были ограблены одновременно; в то же время это не позволяет установить первоначальное назначение чаши – сопровождала ли она одно из разрушенных вторичных погребений, или попала сюда вместе с древними грабителями как часть переотложенного культурного слоя.

Илл. 1. План древнеегипетских скальных гробниц Каемнефрета (LG 63) и Несемнау (LG 64) (рис. С. В. Ветохова). Места обнаружения фрагментов чаши 15/64-3/9, 16, 15/64-1/2 обозначены серым цветом

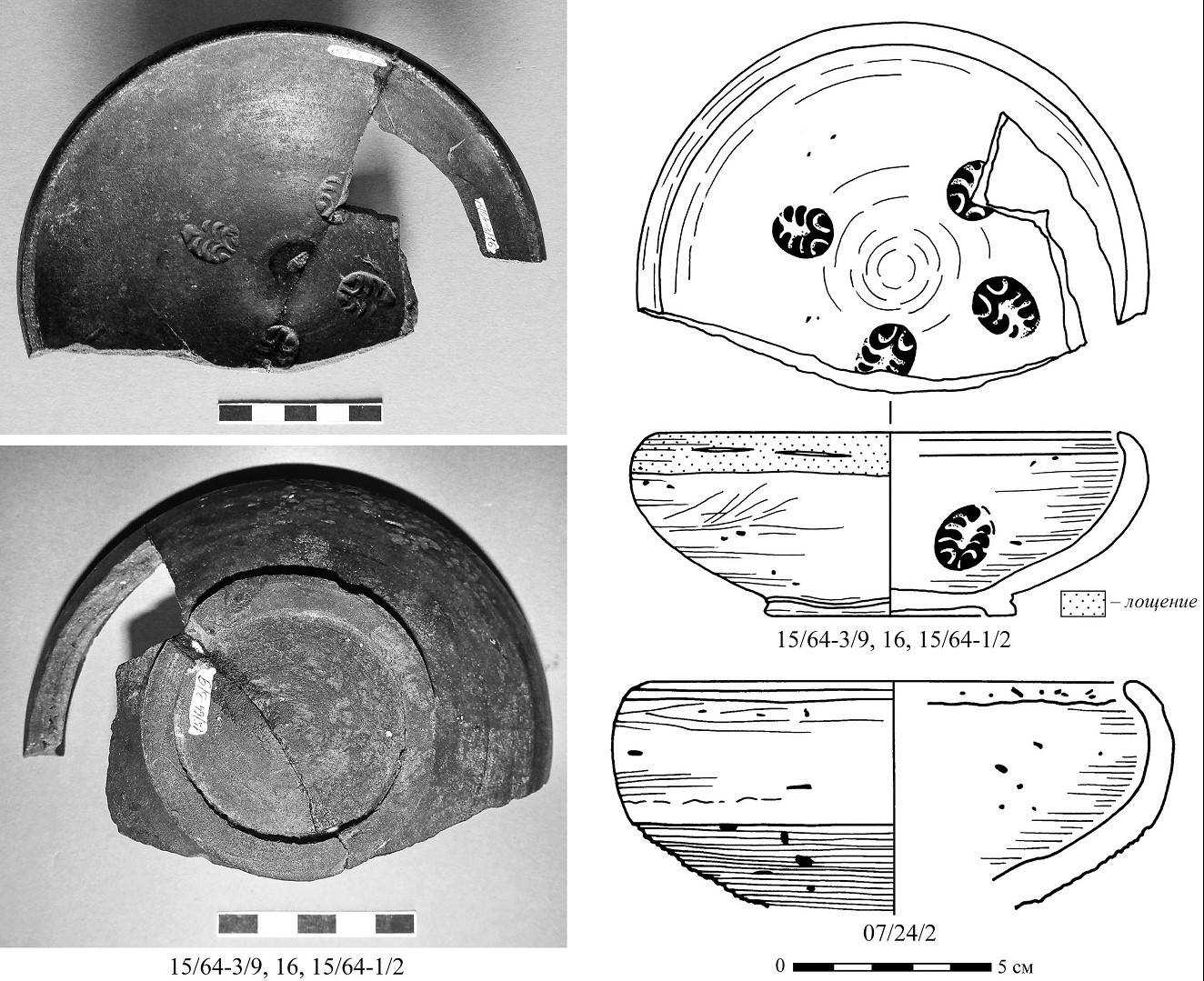

Чаша 15/64-3/9, 16, 15/64-1/2 сравнительно небольшая (диаметр венчика 13 см, диаметр донца 6,4 см, высота 4,7 см), имеет завернутый внутрь венчик, полусферическое тулово и невысокий кольцевой поддон (илл. 2). Этот тип в специальной литературе именуется echinus (от греч. ἐχῖνος – «морской еж») из-за внешнего сходства с известковым панцирем морского ежа полусферической формы. Такие чаши появились в Аттике в V в. до н.э. и получили широкое распространение по всему Средиземноморью в IV–II вв. до н.э. [Morel, 1965; James, 2018, p. 101–102]: в регионе были популярны как привозные аттические изделия, так и их местные имитации. В частности, при раскопках Александрии – столицы Египта эллинистического (332–30 гг. до н.э.), римского (30 г. до н.э. – 395 г. н.э.) и византийского времени (395–641 гг. н. э.), найдены и чернолаковые аттические чаши типа эхинус, и их пергамские, книдские и египетские имитации1.

Илл. 2. Чаши 15/64-3/9, 16, 15/64-1/2 и 07/24/2 из гробниц Несемнау (LG 64) и GE 23 в Гизе (рис. и фото автора)

Форма полусферических чаш на невысоком поддоне – эхинус – стала популярной для египетской столовой утвари птолемеевского времени: изделия из местной глины, покрытые черным, красным или коричневым ангобом, или с неангобированной, но лощеной поверхностью, найдены и в Нижнем Египте2, и в Верхнем, включая Фивы [Jacquet-Gordon, 2012, p. 335–337, fig. 139; Lecuyot, 2014, p. 107, fig. 6a].

Поверхность гизехской чаши 15/64-3/9, 16, 15/64-1/2 черная, полностью лощеная внутри и частично подлощеная снаружи по венчику. На внутреннюю поверхность донца с помощью штампа был нанесен орнамент в виде четырех пальметт. Цвет поверхности чаши обусловлен не покрытием черным лаком, как у аттических изделий, а восстановительным обжигом, в результате которого происходит потемнение глины. По этой причине глина данной чаши имеет темно-серо-коричневый цвет, хотя по своему происхождению она аллювиальная, т.е. при окислительном обжиге чаша имела бы красно-коричневый или красный цвет. В глине тонкой и плотной текстуры заметно присутствие кварцевого песка и слюды, а также небольшого количества измельченных речных раковин и растительных частиц.

Из такой же глины была сформована чаша 07/24/2 (илл. 2), фрагмент верхней части которой был обнаружен Российской археологической экспедицией ИВ РАН в безымянной скальной гробнице GE 23, примыкающей к гробнице Персенеба (LG 78) в Гизе [Kormysheva et al., 2018, p. 111, fig. 54]. Донце чаши не сохранилось, поэтому неизвестно, был ли этот сосуд декорирован пальметтами, однако отделка поверхности чаши – частичное лощение – и черный цвет, полученный в результате восстановительного обжига, также идентичны предмету из гробницы Несемнау.

Следует отметить, что не все чаши-эхинус черного цвета декорировались пальметтами. Например, в коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве имеется схожая чернолощеная чаша-эхинус I, 1.а 1459 египетского происхождения, без какого-либо декора3.

Все вместе – и текстура глины, и восстановительный обжиг обеих гизехских чаш – имеет внешнее сходство с так называемой Memphis Black Ware4 – продукцией гончарен Мемфиса, одним из некрополей которого является Гиза. Ранее мы уже находили в Гизе изделия типа Memphis Black Ware, однако принадлежащие к наиболее узнаваемой группе – небольшим флягам с рельефным декором греко-римского времени [Malykh, 2010].

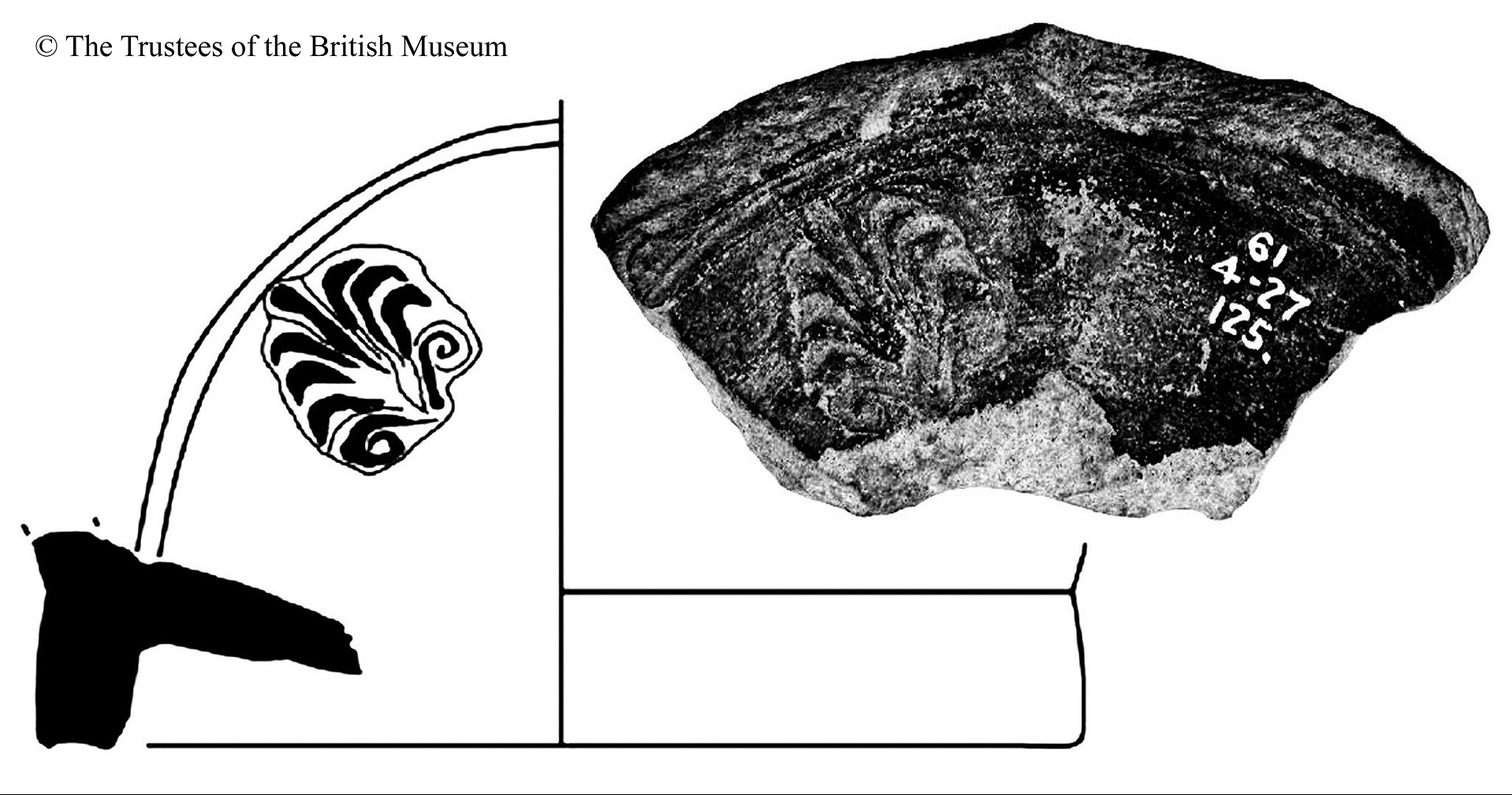

Ближайшей параллелью гизехской чаше является донце чаши EA 65990 из собрания Британского музея, найденной в Мемфисе: она определена кураторами как Memphis Black Ware5, серый цвет поверхности обусловлен восстановительным обжигом, а пальметта достаточно неаккуратна. Однако, в отличие от гизехского экземпляра, мемфисская пальметта имеет волютообразное основание (илл. 3).

Илл. 3. Донце чаши со штампом-пальметтой из Мемфиса (Британский музей, Лондон (№ EA 65990) (по: URL: https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=108924&partId=1&searchText=65990&page=1 (accessed 07.02.2020))

Гизехская и мемфисская чаши, декорированные штампами-пальметтами, не являются типичными египетскими изделиями, они имитируют импортную столовую посуду, однако подражание это во всех смыслах весьма посредственное.

Керамика с пальметтами в Средиземноморье

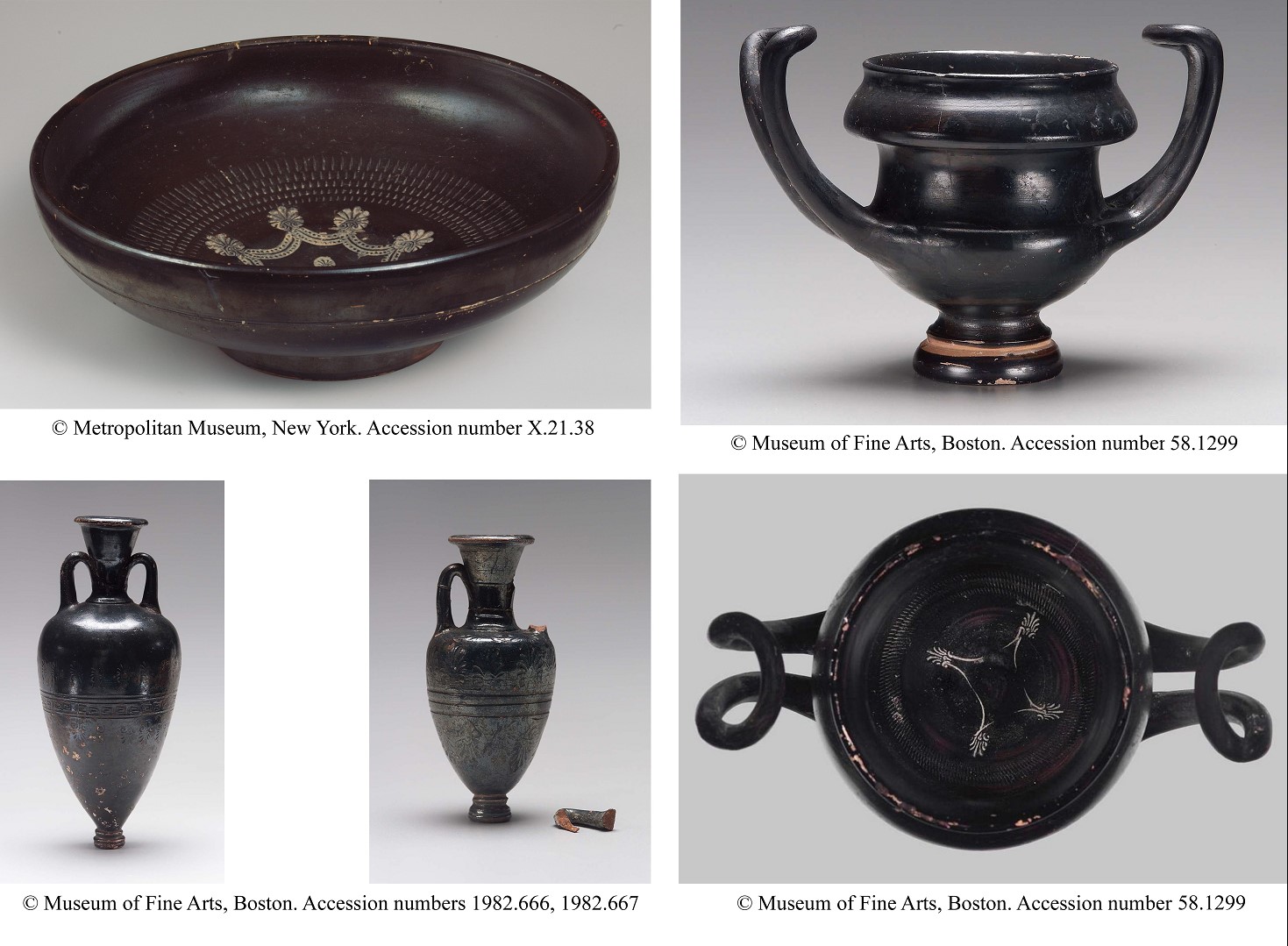

Илл. 4. Чернолаковые сосуды IV в. до н.э. со штампами-пальметтами: чаша из Кампании (Музей Метрополитен, Нью-Йорк (№ X.21.38); канфар и амфориски из Аттики (Музей изящных искусств, Бостон, № 58.1299, 1982.666, 1982.667) (по: URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/256617; https://collections.mfa.org/search/objects/*/58.1299; https://collections.mfa.org/search/objects/*/1982.666; https://collections.mfa.org/search/objects/*/1982.667 (accessed 07.02.2020))

Орнамент-штамп в виде пальметт – характерный декор на греческой столовой посуде V–IV вв. до н.э. [Блаватский, 1953, с. 31–32]. Его можно видеть на внутренней поверхности донец сосудов открытых форм – небольших чаш, тарелок, скифосов, болсалов, канфаров, киликов6, реже – на наружной поверхности сосудов, в частности кратеров, или небольших сосудов закрытых форм, преимущественно – амфорисков7 (илл. 4). Число оттисков пальметт у открытых форм обычно варьируется от четырех до десяти штук, хотя встречаются экземпляры и c большим числом штампов8 (илл. 5). Пальметты изящные, обычно с парными волютами в основании. Нередко пальметты соединялись дугами, по центру могли располагаться цветочные розетки или даже изображения человеческих лиц, а вокруг пальметт могло быть кольцо из насечек.

7. [Talcott, 1935, p. 490, fig. 12; Блаватский, 1953, с. 32; Merker, 1979, p. 164, pl. 22C]. В том числе амфориск I, 1.а 2966 из коллекции Отдела Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина. См. также: Amphoriskos 1982.666 // Museum of Fine Arts, Boston. Collections. URL: >>>> (дата обращения 03.02.2020); Amphoriskos 1982.666 // Museum of Fine Arts, Boston. Collections. URL: >>>> (accessed 03.02.2020).

8. См., в частности, группу аттической керамики V в. до н.э., найденной в колодце на афинской Агоре: [Talcott, 1935, p. 482–488, 504–505, fig. 5–10, 21]. См. также: Bowl 1874,0205.175 // The British Museum. Collection online. URL: >>>> (accessed 03.02.2020).

Илл. 5. Штампованный декор с пальметтами на аттической керамике V в. до н.э., найденной на афинской Агоре (по: [Talcott, 1935, fig. 21)]

Декор наносился костяным или деревянным штампом (илл. 6) и требовал от гончара достаточной сноровки. Однако даже в пределах одного сосуда штампы-пальметты могли отличаться качеством отжима: в каких-то случаях они более прожаты, в других отдельные детали пальметты остались непроработанными по той причине, что инструмент прижимался к глине сырого изделия под углом [Corbett, 1955, p. 173–174, fig. 1].

Илл. 6. Процесс нанесения штампа-пальметты и четыре возможных позиции при нанесении штампованного декора (по: [Corbett, 1955, fig. 1])

Штампы-пальметты характерны для чернолаковой посуды Аттики V в. до н.э.: множество экземпляров было найдено при раскопках афинской Агоры [Talcott, 1935; Corbett, 1955, p. 172; Sparkes, Talcott, Richter, 1970, p. 22–29, pl. 47–59]. Аттические образцы также послужили прототипами для декорированной керамики других частей материковой Греции: в частности, гончарные мастерские, изготовлявшие чернолаковую посуду со штампами-пальметтами, были обнаружены в Коринфе [Pemberton, 1997, p. 86–88].

Греческая чернолаковая керамика, декорированная пальметтами, изготовлялась и позже – в IV–II вв. до н.э. Она активно импортировалась в Египет и найдена преимущественно в Александрии и Нижнем Египте9 (особенно в поселениях со значительным греческим контингентом, таких как Дафны и Навкратис10), но также и сильно южнее – например в Фивах [Jacquet-Gordon, 2012, p. 341–342, fig. 141; Marangou, 2012, p. 172–173, fig. 4d–g]. Встречается чернолаковая керамика и в погребальном контексте: исследования У.М.Ф. Питри птолемеевских некрополей в Кафр Аммаре, Атфии и Шурафе (Нижний Египет) показали присутствие чернолаковых чаш, канфаров и кратеров в захоронениях лиц различного социального статуса [Petrie, Mackay, 1915, p. 38, 42, pl. XXXVIII.3–7, XLV.15].

10. Чернолаковый импорт V–II вв. до н.э. (преимущественно из Аттики и Коринфа), в том числе со штампами-пальметтами, в значительных количествах найден в Навкратисе (тарелки и чаши различных форм (включая эхинус), кратеры, скифосы и т.д.) [Coulson, 1996, p. 20–29, 82–85, fig. 8–13, 47], в меньшем числе в Дафнах [Leclère, Spencer, 2014, p. 118–119].

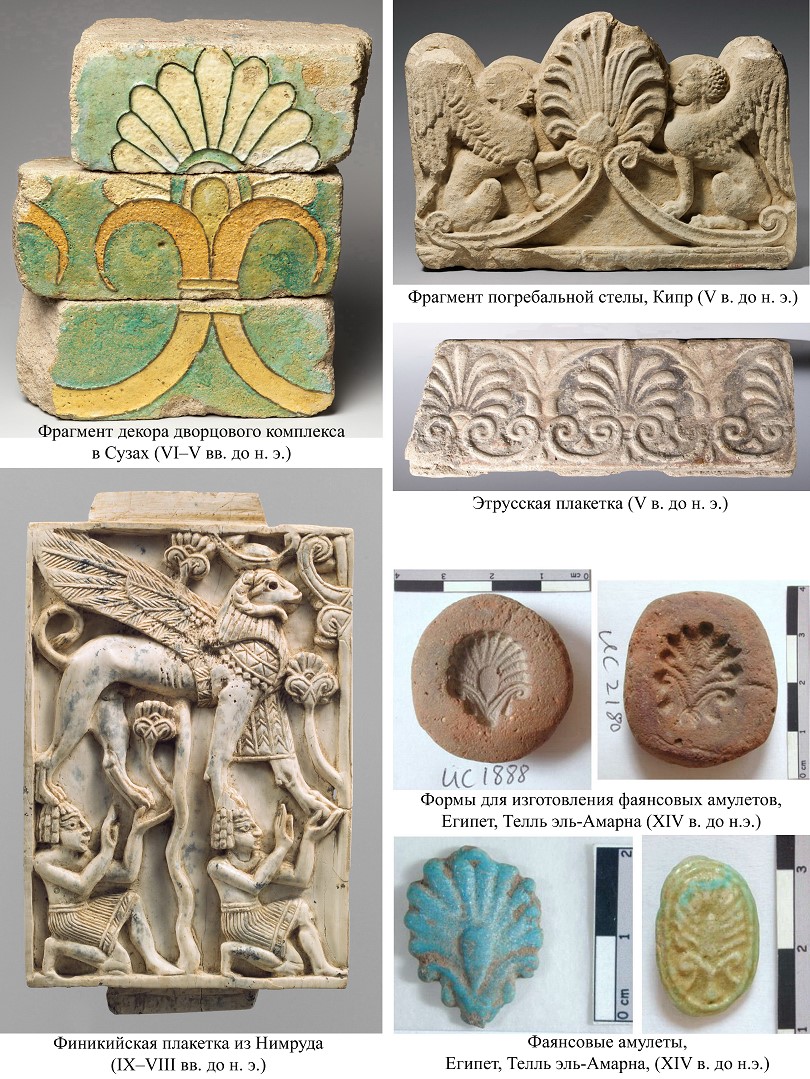

Илл. 7. Пальметты в Восточном Средиземноморье, Ближнем Востоке и Северной Африке (© Metropolitan Museum, accession numbers 48.98.20a–c, 62.269.5, 74.51.2856, 1993.443a, (по: URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/324036; https://www.metmuseum.org/art/collection/search/325566; https://www.metmuseum.org/art/collection/search/242407; https://www.metmuseum.org/art/collection/search/256178 (accessed 07.02.2020)); © UCL (The Petrie Museum in University College London), accession numbers UC1888, UC2180, UC1324, UC2215 (по: URL: http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/brief.aspx (accessed 07.02.2020))

Популярность чернолаковых изделий с пальметтами способствовала распространению и сохранению моды на них в Средиземноморье: например, во II в. до н.э. чернолаковые чаши римской Кампании украшались схематичными пальметтами [Morel, 1965, p. 33–34; pl. 2.9–2.11; Élaigne, 2012, p. 36, fig. 6 (no. 4203/10)]. Этот декор перешел и на краснолаковые изделия II в. до н.э. – I в. н.э.: в основном он использовался для декорирования группы восточной (малоазийской) сигиллаты11. Однако пальметты Римского периода уже не имеют того изящества, что греческие штампы эпохи классики, скорее это схематичное подобие, которое лишь отдаленно напоминает эллинские прототипы.

Проблема происхождения орнамента в виде пальметт

Итак, использование египетскими гончарами греческого декора скорее всего было продиктовано стремлением сделать популярную продукцию, декорированную модным греческим орнаментом. Вряд ли описываемые нами египетские имитации могли обмануть представителя знати, знакомого с оригинальной импортной столовой посудой. Более вероятно, что такие изделия были рассчитаны на обычного потребителя, чиновника или воина, и весьма спорно, что они предназначались крестьянину, который скорее удовлетворялся дешевой посудой привычных египетских форм, которая продолжала изготовляться в египетских гончарнях птолемеевского времени.

Тем не менее мы не можем оставить без внимания тот факт, что первоначально орнамент в виде пальметт, столь популярный в художественной и материальной культуре классической Греции, по сути, мог иметь негреческие корни.

В виде росписи на греческой керамике (аттической, ионийской, эгейской) пальметты используются во второй половине VII–IV вв. до н.э.12, и обычно считается, что возник в Аттике [Merker, 1979, p. 166–169, pl. 23B–E; Heymans, 2013, p. 237–239]. Роспись могла как состоять из одних пальметт, простых или сложных, с волютообразными основаниями, так и сочетать различные сюжеты – иные растительные мотивы, геометрические, антропоморфные или зооморфные изображения. Таким образом, пальметты-штампы – лишь отдельное узкое направление декорирования керамики.

Однако в VI–V вв. до н.э. изящные пальметты с волютообразным основанием применялись не только в древнегреческой вазописи, но и для декорирования этрусских13 и кипрских каменных погребальных сооружений [Myres, 1914, no. 1412; Tatton-Brown, 1986, p. 48, pl. XLIX.6] и даже ахеменидских дворцов в Вавилоне и Сузах [Wilkinson, 1963, p. 3, 120, cat. 15]. И этот далеко не полный список памятников с мотивом в виде пальметт лишь показывает его широкое распространение не только по Средиземноморской ойкумене, но и на Ближнем Востоке. Более того, на финикийских плакетках IX–VIII вв. до н.э., вырезанных из слоновой кости и найденных как в Леванте, так и на Ближнем Востоке, например в Нимруде (Ирак) [Mallowan, 1978; Gubel, 2000, p. 209; The British Museum, 2011, p. 118–119 (cat. 81)], в орнаментальных мотивах, окружающих фигуры сфинксов, грифонов, божеств, встречаются пальметты с волютообразным основанием. Весьма показательно, что стиль финикийских плакеток отчетливо египтизированный, что неудивительно, учитывая ту роль, которую оказывал Египет на Восточное Средиземноморье в конце 2го – начале 1го тыс. до н.э.

Если обратиться к египетским памятникам, то наиболее близкую к пальметте форму можно увидеть у фаянсовых амулетов в виде сложной цветочной композиции (так называемого южного цветка), появившихся в Египте в эпоху Среднего царства, ставших популярными во времена Нового царства, Третьего Переходного и Позднего периодов, т.е. с середины 2го тыс. до н.э., и, вероятно, символизировавших Верхний Египет [Kantor, 1945, p. 119, 468]. Можно предположить, что амулеты-пальметты изготовлялись в форме совмещенного цветка лотоса и листа финиковой пальмы. Однако популярность этого мотива в эпоху Нового царства – времени, когда Египет, ведший активную внешнюю политику, был открыт для иноземных влияний, вызывает множество вопросов. Был ли Египет родиной декора в виде пальметты? Ведь в той же Амарне (Ахетатоне, XIV в. до н.э.), где найдены и фаянсовые амулеты-пальметты (подвески и кольца), и формы для их изготовления, обнаружено значительное количество расписных керамических изделий из Эгейского региона [Petrie, 1894, p. 16–17, 29, pl. XVI.197–210, XVIII.368–391, XXVI–XXX]. Отдельные исследователи полагают, что египетская сложная цветочная композиция, включающая завитки и пальметты и связанная с египетской лилией (лотосом), послужила прототипом, например, для изображения ассирийского «священного древа», а то, в свою очередь, – для греческой пальметты [Ataç, 2015, p. 434].

Выяснению семантики древнеегипетского «южного цветка» и происхождения пальметты посвятила значительную часть своей объемной работы «Растительный орнамент: его происхождение и развитие на древнем Ближнем Востоке» Х. Кантор [Kantor, 1945, p. 89–126, 447–476]. Исследовательница обратила внимание на сходство греческой пальметты и так называемого египетского южного цветка. Однако в попытке выяснить, какое растение послужило прототипом «южного цветка», она не пришла к каким-либо окончательным выводам: им могли быть и представители семейства Осоковых (например, Heleocharis palustruis R. Br. (Scirpus palustris L.)), и египетский лотос (Nymphaea), и пальмовый лист, и лук-порей, и даже лилия белоснежная (Lilium candidum L.) или жасмин-самбак (Jasminum sambac L.) [Kantor, 1945, p. 90–122].

Однако, обратившись к декору на церемониальном оружии царицы Яххотеп, матери Яхмоса I (основателя XVIII династии), Х. Кантор допускает, что украшавшие его пальметты имеют эгейской происхождение, в качестве основного довода приводя тот факт, что египетское ремесло финальной части Второго Переходного периода (первая половина XVI в. до н.э., именно этим временем датировано оружие Яххотеп) испытывало сильное влияние Крита [Kantor, 1945, p. 452–453]. Действительно, на критской керамике стиля Камарес Среднеминойского IIА периода (1900–1800 гг. до н.э., частично синхронен эпохе египетского Среднего царства) присутствуют растительные мотивы, похожие на пальметты, или сочетание каплевидных лепестков, образующих некое подобие пальметт [Kantor, 1945, p. 453, 457, 465]. Однако кто у кого заимствовал идею декора-пальметты, однозначно сказать нельзя: с 3го тыс. до н.э. Египет и Крит имели прочные связи, что подтверждается обнаружением не только крито-минойских предметов на территории Египта (прежде всего в погребениях знати), но и некоторым количеством египетских предметов на территории Крита [Пендлбери, 1950, с. 56, 85, 106–108, 139, 163–165, 193–194, 241–244]. Сделав осторожное предположение о случайном характере сходства между египетским «южным цветком» и критской псевдопальметтой [Kantor, 1945, p. 466], Х. Кантор в итоге констатирует невозможность ответить на вопрос о месте происхождения пальметты из-за недостаточности данных [Kantor, 1945, p. 469, 474]. По прошествии значительного времени работы Х. Кантор пережили несколько переизданий [Kantor, 1947; 1997], но определенного решения по упомянутой проблеме до сих пор не достигнуто.

Не имея целью проследить происхождение декора в виде пальметт, так как это не может быть решено в рамках данной статьи, мы намеревались лишь заострить внимание на том аспекте, что этот художественный мотив, ставший одним из характерных для греческой культуры, мог иметь как эгейские (крито-минойские), так и египетские корни. Тем более тогда интересно наблюдать гипотетическую возможность своего рода возвратного заимствования, когда египетский декор, никогда не применявшийся для украшения египетских керамических изделий, через артефакты Восточного и Северного Средиземноморья вновь вернулся в Египет, но уже в ином и более прозаичном качестве – чтобы служить украшением предметов быта.

Мемфис или нет?

Как мы говорили выше, форма штампов-пальметт на греческих сосудах обычно имеет парные волюты в нижней части и значительно более изящна, нежели пальметты на чаше из Гизы. Отличается и отделка поверхности – керамика из материковой Греции, сформованная из тонкой бежевой или бежево-оранжевой глины, покрыта качественным и блестящим черным лаком, выгодно отличающимся от более шершавой поверхности гизехской чаши. Все это обусловлено ключевыми различиями в технике изготовления сосудов: греческие изделия сделаны из тонкой мергельной глины с покрытием черным лаком, обожжены в окислительной атмосфере, в то время как рассматриваемые нами египетские образцы сформованы из нильской аллювиальной глины, поверхность без покрытия, только частично залощена, обжиг восстановительный. Таким образом, их сходство лишь поверхностное; египетские чаши лишь внешне имитируют импортные прототипы. Какова была цель изготовления в Египте подобных имитаций? Ввести в заблуждение рядового потребителя? Ведь представители птолемеевской знати, судя по количеству найденной на территории Египта аттической столовой посуды, достаточно хорошо были знакомы с привозными образцами. Или местные гончары испытывали желание сделать что-то похожее, популярное в то время, но делали это теми способами, которыми хорошо владели, и, напротив, не использовали те приемы, которые ими не были освоены? На все эти вопросы, не имея письменных источников, сложно ответить.

Возвращаясь к найденным в Гизе черным чашам с пальметтами, перейдем к вопросу о месте их изготовления. Были ли они сделаны в Мемфисе? Насколько сходство в текстуре глины и восстановительном обжиге с керамикой типа Memphis Black Ware может служить основанием для положительного ответа? Ведь и куратор египетской коллекции Британского музея А.Дж. Спенсер неоднократно относил аналогичные чернолощеные чаши-эхинус с пальметтами, найденные не только в Мемфисе (см. выше), но и в Телль эль-Баламуне (северо-восточная Дельта), к Memphis Black Ware [Spencer, 2010, p. 153, fig. 34]. Пальметты на баламунской чаше имеют схематичную форму, еще более упрощенную, нежели на гизехской чаше.

Скептически отнестись к гипотезе о мемфисском происхождении подобных изделий заставляет датировка гончарной мастерской, занимавшейся в Мемфисе производством чернолощеной керамической утвари. Она была найдена в ходе раскопок У.М.Ф. Питри в 1910 г. и датирована, в основном по находкам птолемеевских и римских монет, I в. до н.э. – серединой I в. н.э. [Petrie, Mackay, Wainwright, 1910, p. 44, pl. XXXVII (51–64)]. В то же время декор в виде штампов-пальметт был популярен в V–II вв. до н.э., так же как и полусферическая форма чаш-эхинус. А это означает, что подобного рода гончарные изделия должны были изготовляться в ином месте.

Логично предположить, что главным центром ремесла и торговли в Птолемеевский период была столица – Александрия, крупнейший город-порт на берегу Средиземного моря. Археологические исследования в саду бывшего Британского консульства (в древности эта территория примыкала к царскому кварталу) показали, что в III–II вв. до н.э. здесь функционировали гончарные мастерские, в ассортимент продукции которых входила и черная керамика, в том числе чаши-эхинус, а также тарелки, декорированные схематичными штампами-пальметтами [Harlaut, 2002, p. 270–271, fig. 8, 10; Élaigne, 2012, p. 209–210, 214, fig. 66 (no. 4492/1, 11012/4), fig. 68 (no. 4469/26, 10060/7), fig. 70 (no. 11004/10, 4565/19, 10088/10, 10118/15, 4203/18, 10054/22), fig. 72 (no. 10098/37, 10101/15)]. С. Харлу отмечает, что александрийские гончары III в. до н.э. довольно неудачно копировали греческую чернолаковую керамику, пытаясь использовать иноземные технологии для изготовления посуды из местных светложгущихся мергельных глин. Однако во II в. до н.э. они перешли на другую методику, использовавшую восстановительный обжиг и лощение вместо черного лака, которые больше подходили для широко распространенных египетских аллювиальных глин [Harlaut, 2002, p. 273–274].

Аналогичную технологию – лощение и восстановительный обжиг – использовали гончары Буто – города в северо-западной Дельте Нила; именно здесь располагался крупнейший центр по производству черной керамики. Большинство исследователей предпочитают относить всю чернолощеную египетскую керамику с пальметтами, найденную на территории Египта, например в Саккаре или Тмуисе (Телль Тимай), к изделиям Буто, хотя и упоминают, что, возможно, аналогичные мастерские были и в других городах Дельты – Навкратисе и Мендесе [French, 1992, p. 92–93; Hudson, 2014, p. 18, 31–32, fig. 3 (II.1, II.5)].

Гончарные мастерские функционировали в Буто с V по II в. до н.э. Для изготовления использовалась нильская аллювиальная глина с примесью слюды и кварцевого песка, подвергавшаяся восстановительному обжигу. Внешняя поверхность изделий перед обжигом лощилась, чем достигалось внешнее сходство с греческой чернолаковой посудой [Ballet, Vichy, 1992, p. 110; Ballet, 2002, p. 91–92; 2011, p. 191]. Для декорирования открытых форм периодически использовались штампы-пальметты [Ballet, 2011, p. 199, fig. 2], некоторые из которых были близки греческим образцам (т.е. были детализированы и имели изящное волютообразное основание), другие же были лишь схематичной имитацией пальметт. Н. Хадсон предложил называть эти изделия Terra Nigra [Hudson, 2014, p. 18], вероятно, по аналогии с гончарными глинами эпохи Римской империи типа Central Gaulish (Micaceous) Terra Nigra, характерными для Галльско-бельгийского региона (римская провинция Gallia Belgica) и имеющими серый или темно-серый цвет, значительное содержание слюды, кварцевого песка, но также и других минеральных включений (ферритов и зерен белой глины) [Tomber, Dore, 1998, p. 11; Brulet, Deru, 2001, p. 161–163]. Учитывая все более частое применение термина египетская сигиллата для обозначения тонкой краснолаковой столовой посуды египетского производства, опосредованно имитировавшей италийскую Terra sigillata, использование термина Terra Nigra, но с обязательным указанием на египетское происхождение (т.е. египетская Terra Nigra) выглядит вполне логичным.

Еще одним гончарным центром, имитировавшим греческие образцы, был город Атрибис в юго-восточной Дельте. Присутствие значительного количества импортных образцов, в том числе чернолаковой столовой посуды III–II вв. до н.э., обусловлено греческой «колонизацией» города [Południkiewicz, 1992, p. 95–100; Południkiewicz, 2013, p. 534–535]; это свидетельствует, что мастера Атрибиса имели наглядные образцы для подражания или могли быть неегиптянами. Однако по греческим прототипам здесь производились в основном сосуды красного или коричневого цвета (т.е. использовался традиционный окислительный обжиг), хотя также было найдено небольшое число местных черных изделий, которые, по мнению К. Мышливица, могут быть датированы «как ранним, так и поздним Птолемеевским или ранним Римским временем» [Myśliwiec, 1993, p. 62–63, fig. 14b, d, pl. IVd; Myśliwiec, Senna, 1995, p. 211–212; Myśliwiec, Bakr Said, 1999, p. 204–205, fig. 12–14]. Полусферические чаши-эхинус также изготовлялись в Атрибисе [Myśliwiec, 1992, p. 390, fig. 10].

Египетские имитации греческой чернолаковой керамики, обнаруженные в птолемеевском городе Тебтюнисе (Фаюмский оазис), по технологии изготовления значительно отличаются от изделий Буто: тебтюнисские изделия III–II вв. до н.э. из аллювиальной глины обжигались в окислительной атмосфере и покрывались черным ангобом [Ballet, 2011, p. 195; Ballet, Południkiewicz, 2012, p. 25, 30 (no. 16)]. Внутренние части донец таких тарелок и чаш периодически украшались схематичными штампами-пальметтами [Ballet, 2002, p. 92, fig. 9, Ballet, Południkiewicz, 2012, p. 33–34, pl. 3 (no. 43–45)]. В целом эта манера исполнения более соответствует греческим прототипам, нежели изделия из гончарен Буто. В то же время, как отмечают П. Балле и А. Полудникевич, применение технологии восстановительного обжига не было характерно для мастерских Тебтюниса, и найденные там редкие экземпляры чернолощеных чаш, скорее всего, были привезены из Буто [Ballet, Południkiewicz, 2012, p. 26, 30, 44 (no. 18, 100)].

Таким образом, текстура глины и восстановительный обжиг найденных в Гизе чернолощеных чаш позволяют предположить, что они были сделаны в гончарных мастерских города Буто, расположенного более чем в 200 км севернее. Что касается датировки, то по своей морфологии сосуды вписываются в керамический корпус III–II вв. до н.э., однако, учитывая схематичный облик штампов-пальметт, мы считаем допустимым отнести их ко II в. до н.э. Все это свидетельствует о прочных торговых связях между различными египетскими регионами в Птолемеевский период, демонстрирует закономерную склонность птолемеевской знати к использованию в обиходе предметов греческого облика, а также обращение египтян-ремесленников к греческим образцам, выразившееся в копировании предметов материальной культуры эллинского мира. Эти явления ускоряли вхождение Египта в эллинистическую ойкумену, делая его активным участником экономических и политических процессов в Средиземноморском регионе в последних веках 1го тыс. до н.э.

![Илл. 5. Штампованный декор с пальметтами на аттической керамике V в. до н.э., найденной на афинской Агоре (по: [Talcott, 1935, fig. 21)] Илл. 5. Штампованный декор с пальметтами на аттической керамике V в. до н.э., найденной на афинской Агоре (по: [Talcott, 1935, fig. 21)]](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/10130/Малых_5.jpg)

![Илл. 6. Процесс нанесения штампа-пальметты и четыре возможных позиции при нанесении штампованного декора (по: [Corbett, 1955, fig. 1]) Илл. 6. Процесс нанесения штампа-пальметты и четыре возможных позиции при нанесении штампованного декора (по: [Corbett, 1955, fig. 1])](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/10130/Малых_6.jpg)